こんにちは、茅野です。

先日は弾丸で滋賀旅行に行っていたりしました。歴オタ(戦国史)ともだちの同行だったのですが、詳しいオタクの解説を聞きながらの城址巡りはまた乙ですね。わたしも聖地巡礼がしたい!

さて、今回は、ガデンコの『皇太子ニコライ・アレクサンドロヴィチ大公』を読むシリーズの第二弾です。

↑ 第一弾はこちらから。

今回は、第二章『皇太子の病と死の目撃者の回想録』の前半の18ページを訳出して参ります。実は、一記事に18ページをも訳出するのは、当ブログの翻訳記事の中でも最長(これまでの首位は前回の『回想録』シリーズの16ページでした)。

長い上に、第二章は物凄く話が重たいのですが、楽しんで頂ければ幸いです。

それでは、お付き合いの程宜しくお願い致します!

第二章『皇太子の病と死の目撃者の回想録』(前編)

Д. С. アルセーニェフ将軍は、皇太子の病についてこのように推測している。

『両陛下が出発される数日前、帝位継承者ニコライ・アレクサンドロヴィチ大公が国外へ発たれた。彼は始めはベルリンに行き、そこからコペンハーゲンへ向かわれた。ダグマール姫に会い、良い印象を受けたならば、求婚しようとしておられたのだ』。

『当時、皇太子は病に臥せるという程ではなかったものの、健康状態は既に芳しくなかった。彼は時折背中に鋭い痛みを感じ、酷い時には背筋を伸ばすことができない程だった。しかし同時に、痛みは治まることもあった為、誰一人としてそれが深刻な病であるとは考えなかったのだ』。

『皇太子は勇猛果敢な騎士というわけではなく、一見したところでは乗馬を特別好まれているようにも見えなかったが、それでいて非常に優れた乗馬の名手であった』。

『彼が成人(16歳)に達したとき、彼の教育責任者にはストロガノフ伯爵が任命された。このストロガノフ伯爵は、彼をスポーツマンにしようと考えて、彼に―――ロシアの帝位の継承者で、宝石の如く貴い彼の命を危険に晒し、あろう事か、障害物レースに出走するように強要したのだ。

その結果、恐ろしいことに、皇太子は全速力で走る馬から投げ出される羽目になった。彼は背中から仰向けに倒れ、一時間以上も気を失ったまま横たわっていた。暫くして皇太子は意識を取り戻されたが、この落馬事故では大事に至っていないと医師は診断した。

皇太子の死後、彼の遺体の解剖によって椎骨膜の損傷と椎骨の壊死が判明したが、恐らく、この事故で背中から地に落ちたことが原因なのではないかと私には思えるのだ』。

亡くなった皇太子の国内法教授であったボリス・ニコラエヴィチ・チチェーリンは、己の回想録にこのように書いている。

『ストロガノフ伯爵は、帝位継承者に大学の講義を受けさせたいと強く望んでいたが、近頃の情勢の変化からデモが行われる危険性を考慮して、彼は申し訳なさそうにその要求を辞退した。

前任と新任の教師が全員招待された晩餐会が行われ、そこで私は初めて未来の教え子を見た。

彼は私に素晴らしく好印象を与えた。背が高く、均整が取れた痩身で、相貌も美しく、それでいて聡明で、快活で礼儀正しかった。彼は、近付いてくる人全てを魅了し、己に夢中にさせてしまうのだった』。

1864年4月末になって漸く、チチェーリンは С. Г. ストロガノフ伯爵から帝位継承者の旅の決行が決まったことを通知する手紙を受け取った。

この旅の主な目的は、冬の 4, 5ヶ月をローマで過ごすことだった。

1864年6月12日、帝位継承者はツァールスコエ・セローを発った。

帝位継承者のキッシンゲン滞在について、シュトゥットガルト長司祭バザーロフは以下のような興味深い報告を残している。

『私達がシュトゥットガルトに滞在している間、私は聖歌読誦僧 М. ゴルチャコフから、そこでの礼拝の様子や出来事についての仔細に報告を受けていた。

特に興味を惹かれたのは、ゴルチャコフと皇太子ニコライ・アレクサンドロヴィチの会遇についてである。

大公は、合唱練習の為の書物を一人で用意していた М. ゴルチャコフと教会で出逢った。

彼はゴルチャコフに近付いて、このような言葉で己を紹介した。

「自己紹介をする名誉を賜り光栄です、全ロシアの帝位継承者です」。

そこからこのような対話が生まれた。

「どの神学校のご出身ですか?」―――帝位継承者が尋ねる。

「アカデミーからです、殿下」。

「アカデミーからも聖職者が! お近づきになれれば幸いです!」』。

『その翌日』、ゴルチャコフは続ける。『帝位継承者は合唱練習に訪れ、私と話をしたり、冗談を言ったり、いたずらをしたりした……。その後、帝位継承者は私を自分の部屋に呼び寄せ、有り難いことに私は最高の持てなしをして頂いた』。

バザーロフは書いている。『私の所のゴルチャコフやローザノフのような、国外で活動する学のある聖歌読誦僧が、このような第一級の称号を持つ人物に認められ、斯様な態度で迎え入れられたというこの知らせは、私を大変喜ばせた。

理解したことがある。土地が人を作るのではなく、人が土地を作るのだ』。

(訳注: 以後の引用はバザーロフではなくチチェーリンの日記から)。

『帝位継承者は、ワイマールから海洋療法の為にスケフェニンフェン(ハーグ近郊)に向かった。私達は一ヶ月ほど仲間内だけで過ごし、海に入り、散歩し、名所を観光したりした。

皆快活で明るかった。宮廷行事は全て断っていた。

スケフェニンフェンでは、帝位継承者はモトリーの書いた歴史書を読み、この小さな国の驚くべき不屈の精神と勇敢な英雄たちに、彼は尊敬の念を抱いたようだった』。

『小旅行に出掛けることもあった。勿論、偉大なロシアの発祥地であるザーンダムも忘れてはいない。

新生ロシアを創り上げた強力な天才が住んでいた、天上の低い木造の家には、深い恭敬の念を覚えた。家に入ると、簡素な椅子と、かの英雄が漸く身体を伸ばせるかどうかといったような粗末な寝台が目に入った。

ここで彼は、祖国の為に屈辱の中でたゆまぬ努力をしていたのだ。そして今や四方八方に国土を拡げ、世界でも有数の大国となった国家の伝説を受け継ぐ未来の君主が、ロシアの帝位継承者がこの小屋で彼の伝説に敬意を表すためにやって来たのである。

我々はロシア皇家が以前にオランダを訪れた痕跡である、ジュコーフスキーの署名のある詩も見た。オランダ語の碑には、『偉人には何も要らない』という奇妙な翻訳が付いていた』。

次の詩は、ピョートル・アンドレーヴィチ・ヴャーゼムスキー公爵が書いたものである。皇太子の死後、オランダ大使であったクノールリングが、亡くなった皇太子がザーンダムに来訪した証が何もないことに不満に思い、詩人に作詩を依頼したのだ。

« И Он был здесь, Царевич молодой,

В сем скромном домике, горниле Русской славы;

Где некогда наш Петр, наш Труженикъгерой,

Сам вырабатывал пророческой рукой

Грядущия судьбы своей державы.

В священном месте сем паломник молодой,

Пред яркой памятью Петра благоговея

И с ним к отечеству любовью пламенея,

Здесь слухом набожным и жаждущей душой

Внимал таинственно минувших лет преданью ...

И повесть славную и чудную читал,

Которую в урок и к подражанью,

Потомству своему сам предок завещал.

Здесь Промысл Он молил тревожно и сердечно,

Чтоб мог и Он, когда Ему укажет Бог,

Свой подвиг царственный исполнить безупречно,

Всего Себя отдав Отечеству в залог;

и думы многия в младой душе кипели,

В глазах огнь сверкал и теплилась слеза.

Но юных дум плоды для жатвы не созрели:

В зародыше самом побила их гроза.

И прадед с правнуком в обители загробной—

Один в бою земном испытанный боец,

Другой минутный гость, гость Ангелу подобный,

Блеснувший на земле, но не земли жилец,

— Из жизни временной сошлися в жизни вечной;

Но верные любви и клятве прежних дней,

Россию возлюбив любовью безконечной,

Над нею носятся и молятся о ней ».

『彼は居た 若き皇子が

粗末な小屋に ロシアの栄華 生まれ出す

我らが 偉大な 功労者 英雄 ピョートル

打ち立てた 来たる未来は 強国に

以前に彼が 予言した場所。

かの聖地 若き巡礼 訪れた

輝く記憶に 敬意を払い

祖国への愛 燃えた心で

敬虔な耳 渇いた魂 持ち合わせ

過ぎ去りし 神秘の日々に 耳を委ねた……。

そして紐解く 物語

先祖が遺した 名誉で 至高の

模範の話を。

彼は祈った 心から

神が指示した 勲功を

祖国の為の 行動を

成し遂げること できますように

多くの思いが 若き魂 湧き上がり

瞳に光と 涙が灯る。

しかし果実は 収穫の時を 待たぬまま

青い芽 雷雨に 打ち落とされた。

祖先と 曾孫は 巡り会う

一人は この地で 闘う戦士

一方は 天使のような 来訪者

その名声は 地に輝くも 既にこの地の 者で無し

在りし日の 愛と誓いに 忠実に

有限を越え 永久を生きる

ロシアへの 果て無き愛を

抱き締め それから 祈るのだ』。

そんな中、プロイセンとデンマークの間の戦争が休戦したという知らせが新聞に躍り出た。皇太子はそれを読むと、誰にも何も言わずに皇帝にデンマークへ向かう許可を願い出る電報を打った。

許可を受け取ると、殿下はオームに二日後にコペンハーゲンに向けて発つと告げた。

コペンハーゲンに到着すると、在デンマーク・ロシア大使のニコライ男爵の家に滞在することになった。

翌日、皇太子はフレデンスボー城へ向かい、宮殿の外階段で王家の全員と初めて顔を合わせた。

『そこで初めて』、オームは書いている。『16歳のダグマール姫をお目に掛かったのです』。

チチェーリンも書いている。『一目で好印象を受けた。帝位継承者は美しく若い少女をすぐに気に入り、私達は皆魅了されてしまった』。

『数日の滞在の後、帝位継承者が己の両親にコペンハーゲン来訪の結果を伝えるため、私達はダルムシュタットを訪れた。そこに皇后が彼女の兄の元に滞在していたのだった。

少し後になって皇帝が到着した。その後、我々はプロイセン軍の軍事演習に参加する為に、ブランデンブルクに出発することになった。

ベルリンで、皇太子は背骨の痛みを訴えた。О. Б. リヒテルが皇帝にそのことを報告すると、陛下は「こんな晴れた日に関節痛が悪化するわけがないだろう」と言って、非常に気を悪くされた。

その結果、皇太子は朝の5時から正午まで、皇帝に付き従って軍事演習に参加しなければならなかった。

1864年9月3日、我々はベルリンからコペンハーゲンに向かった。皇太子はストロガノフ伯爵とリヒテルを伴い、すぐにデンマーク王家が滞在していた郊外の宮殿に向かったが、他の同行者たちはコペンハーゲンに留まって結果を待ち受けることになった。

夕方までに、彼らは祝賀の為に来るようにと私達に送付してきた。

私達は廊下で、手を繋いで邸宅に向かう若い恋人同士に出会した。私達は抑制しがたい衝動に駆られ、お祝いに駆け付けたのだった。

婚約は1864年9月20日に行われた。同日、В. А. バリャティンスキー公爵は両親に婚約式の許可を得る為にダルムシュタットへ向かった。

若者にとっては魅力的な娯楽や気晴らしが続く中で、出発の時が近付いた。別れは感動的で、心に響いた。

私達は真っ直ぐダルムシュタットへ向かい、皇家は若い花婿を喜んで迎え入れた。

ダルムシュタットで、ダグマール姫への指導を依頼するためにヴィースバーデンの長司祭であるイオアン・レオンティエヴィチ・ヤーニシェフが呼び出された。

皇太子自身が、この重大な任務についてヤーニシェフ神父と長く話し合っていた。皇太子は、自分でダグマール姫にロシア史とロシア文学を教えたいと何度も表明し、この仕事に携われることを早くも喜んでいた。

ヤーニシェフ長司祭との協議の結果、彼は帝位継承者の花嫁に神学(ロシア正教)を教えることになり、コペンハーゲンに出発した』。

帝位継承者は、シュトゥットガルト、ニュルンベルク、ミュンヘン、チロル、ヴェネツィア、トリノ、ジェノヴァを通って、10月末に、冬に皇后が滞在していたニースに数日間滞在した。

チチェーリンは書いている。

『そこからロシアの軍艦で、リヴォルノへ向かい、同日中にフィレンツェへ向かった。そこで、大公は激しい発作に襲われた。突然腰に激痛が走り、彼は病臥を余儀なくされたのだ。

私達は皆驚いて、医師たちを呼んだ。一人のイタリアの医師が、脊椎に腫瘍があるのではないかと言ったが、後になって、その診断が唯一正しかったことが明らかになったのだった。

帝位継承者はすぐに快方へ向かったものの、背筋を伸ばすことを恐れているようだった。このような状態の彼をローマへ連れて行くのは無益であると判断した。医師達は、フィレンツェから離れた方が良いと助言した。

そこで、息子を大変心配していた皇后の滞在していたニースに帰ることが決まったのだった。

1864年12月20日、帝位継承者を乗せた「ヴィーチャシ(勇士)」号は、リヴォルノを経由し、彼を素早くニースに連れ戻した。

大公は一時的に快復し、彼自身も幾らか気分が良くなったようだった。

夜、私達は彼の元に行って会話をするのが習慣になった。そこで彼は、自分や兄弟について率直に語ってくれるのだった。

その中で、私の記憶に深く刻まれた金言がある。「私達は皆、狐のようにどこか狡いところがありますけれど、弟の一人のアレクサンドルは、水晶の魂の持ち主なんです」。それは彼が幼少期には常に一緒に過ごした、彼の愛する弟のことだった。

三月末、大公は容態が悪化した……』。

В. メシチェルスキー公爵は、オランダとダルムシュタットでの皇太子との出逢いについて、己の回想録に書き残している。

『スケフェニンフェンで彼に会った時、彼は痩せて、血の気が失せてしまっているのに私は気が付いた。また、大抵は気分が悪く、しばしば滅入ってしまうと、彼自身から聞いた。

「国を出てから、どれほどの時が経ったでしょう」、皇太子は私に言った。「既に心は家に引き寄せられています。郷愁に駆られてしまいまして。それに、サーシャがいないと、なんだか退屈で」』。

『晩秋、私はロシアに帰国する途中、皇家の滞在していたダルムシュタットへ寄った。そこには、デンマークから、婚約を終えた皇太子も来ていた。

皇太子は私に、花婿としての彼の新しい美麗な心情と、デンマークでの滞在についての一部始終を語ってくれた』。

『「私は今、岸辺にいるわけです」。皇太子は私に言った。「冬の間のイタリアでの休暇、それから婚礼、そしてその後、家庭や勤めなどの新しい生活を、神が与えて下さいます……。漸くその時が……。もう浮ついた生活にはうんざりしていたところです……。

スケフェニンフェンでは、暗黒の考えで頭が満たされておりましたけれど、デンマークでそれは振り払らわれて、ばら色の考えに差し替わりました。フィアンセのお陰と言っても間違いではないと思うのです、その時から私は未来を夢見るようになったのですから……」』。

『「私は、その分我々には将来性があるのだと、自らを鼓舞しています。

ここヨーロッパには、夏が訪れています。一方、我らがロシアは無秩序な春に留まっています。しかし希望があり、最初の芽吹きに目覚めた人々がいる春なのです。すべてはこれからですよ」。

「昨年のロシアの旅で、有能且つ興味深い人々とどれほど出逢ったことでしょう。私は、例えば、地方統治機関を活性化させれば、人材を育成することができるのではないかと考えます」。

これが、嗚呼、彼との最後の会話になってしまった。彼は冬にイタリアか南フランスを訪問することが決まっていたので、翌日には南へ旅立たねばならなかったのだ』。

南イタリアから出発しながら、皇太子は早く祖国へ帰りたいと願っていた。

それはこのフィレンツェから送られた Н. П. リトヴィーノフへの手紙にも現れている。

『フィレンツェ。1864年11月22日(12月4日)。日曜日。

親愛なるニコライ・パーヴロヴィチ!

幼時より私は「遅くともせぬよりはまし」を信条としてきました、感謝が遅れてしまったことをどうかお許し下さい。あなたから頂いた祝福のお手紙に心から感謝申し上げます。

故郷からの便りは嬉しいですし、幸福を運んできてくれると信じているのです。

素敵なひとときを過ごすことができて、心から神に感謝しています。長く望んでいたものを手に入れることができました。つまり、愛し愛される、ということです。幸せになることができたら良いのに!

暫く家族からの便りがないので、あなた方に何が起きているのか全くわかりません。弟達に、時折私に手紙を書かせて下さいませんか?

ヴラジーミルとアレクセイには期待しませんが、サーシャが私に何も書いてこないのは手痛いです。彼に宛てて書くのがとても好きで、最近もかなり書いたのですが、彼は黙して返事をしないので、こちらも書く気力が削がれるというものです。

全く、彼は筆無精なのでしょうか? 是非ともこのように言ってやってください、「手紙の送り先はもう知っているはずだろう」、と。

私の旅の進捗について少しばかりお話します。

私達は一年の内でも最も不都合な時期にイタリアへ訪れたようです。ヴェネツィアでは豪雨と寒さに襲われて、イタリア最大の名所の一つである湖への旅は断念せざるを得ませんでした。

ミラノとトリノでの観光は簡単なものでしたし、ジェノヴァは軽く通りすがっただけです。パルマとボローニャに至っては、鉄道の故障によって行くことすらできませんでした。

最後にフィレンツェに訪れたわけですが、まるで悪意でもあるかのように、今度は私自身が激しい「lumbago(腰痛)」に襲われて、もう一週間以上も監禁されているのです。

耐え難いことに、イタリアでは、私は今までほとんど何も見られていないのですよ。

しかし、一番口惜しいのは、私のみならず私達全員が以前より魅せられていたローマに行けないことです。

折角イタリアにいるのに、ローマを見られないというのは勿体ないと思いませんか。

ですから、私が冬のロシアに帰りたいと言っても、驚くには値しないでしょう。

家に帰りたいという気持ちは、極めて理解し易い感情だと思います。私にとって、長く国外に居残るというのは、単に不愉快なことなのです。祖国に心惹かれています。

しかし、神の思し召しがあれば、一人ではなく、妻となる人と帰ることができるはずですから、どうか彼女を愛し、大切にしてあげて下さいね。

それではまた、親愛なるニコライ・パーヴロヴィチ。あなたの手をしっかりと握ります。

Г. Т.(ゲオルギー・ティモフェーヴィチ・ボーク)、К. Н.(コンスタンティン・ニコラエヴィチ・ポシェト)、Ив. Вас.(イヴァン・ヴァシリエヴィチ・ロジェストヴェンスキー)、Ал. Ив.(アレクサンドル・イヴァーノヴィチ・チヴィリョフ)にも宜しくとお伝え下さい。

あなたを愛している人のことを忘れないで。ニコライ』。

しかし、その願いは実現される運命になかった。

1865年4月5日の Н. П. リトヴィーノフの日記には以下のようにある。

『ヴラジーミル・アレクサンドロヴィチ大公は、今日は皇帝と共にエレーナ・パーヴロヴナ大公女の元で夕食を摂った。私は彼らの元に6時半に迎えに上がったが、彼は既に玄関で私を待っていた。

通常、エレーナ・パーヴロヴナの元では彼は長居をするので、こんなにも早く出発の用意ができていたことに私は驚いた。しかし、ヴラジーミル・アレクサンドロヴィチの顔色がすっかり失せてしまっているのに気が付き、私の驚愕は戦慄に変わった。

彼は出会い頭にこう言った。「私達がどんな電報を受け取ったと思いますか。ニクサ(ニコライ・アレクサンドロヴィチ)が脳炎で危険な状態にあり、神が存命の彼に再び会わせてくれるかどうかわからないというんです。明日朝11時、ニースに向かう予定です」。(訳注: 後述のように実際には「夜11時」と思われるが、原文で「朝11時」となっているためそのまま訳出)。

その言葉に、私は雷に撃たれたような衝撃を受けた。確かに彼の健康状態についてはずっと前から心配していたが、まさかこんなにも恐ろしい結末を迎えるとは……。

ヴラジーミル・アレクサンドロヴィチは酷くショックを受けて、目を涙で一杯に満たしながら、自室で祈祷書に向かっていた。

4月6日の朝、私達の愛するニコライ・アレクサンドロヴィチの健康に対する祈祷が行われ、出席者達は無数の涙を流した。

2時、皇帝はヴラジーミル・アレクサンドロヴィチを伴い、カザン聖堂でイコンに恭しく接吻した。(アレクサンドル・アレクサンドロヴィチは、既に4月4日に Б. А. ペロフスキー伯爵と共にニースに向かっていた)。

その日の残りは全て荷造りと出発の準備に費やされた。

夜11時、列車は出発した。列車は恐ろしい勢いで進み、私達は3日と4晩で目的地に達した。

ベルリンでは、国王が出迎えてくれた。

道中、絶え間なく帝位継承者の容態を伝える電報を受け取った。藁をも掴む思いの私達にとって、幾つかの電報は慰めと成り得た。特に、カレル博士のドクターレポートは、私達にとって希望となった。

パリでは、ナポレオン(3世)が出迎えてくれ、我らの皇帝と面会を交わした。皇帝はプラットウォームに降りたち、その後にナポレオンが車両に入ってきた。

4月10日土曜日、私達は5時にニースに到着した。多数のロシア人たちが皇帝を出迎えた。

輝かしく着飾った哀泣する婦人達も、美しく刺繍された礼服を纏った紳士達も、皆泣き腫らした目をしているか、そうでなくとも非常に悲しげな面持ちをしていたので、その服装と顔は驚くべきコントラストを織りなしていた。

最初に、皇帝はアレクサンドル・アレクサンドロヴィチに会った。

私は彼を見て怯えてしまった。この数日間で彼は痩せ細り、すっかり生気を失ってしまった。哀れな若者は、その美しい心の奥底から深く愛していた兄の傍を離れようとしなかったのだ。

プラットフォームは、まるで近くに重病の患者が横たわっているかのような静けさに支配されていた。もう、誰も哀れな帝位継承者の快復を信じられなくなっていたのは明らかだった。

書き忘れていたが、道中、ディジョンにて、私達の元にデンマーク王妃とダグマール姫が合流した。

『なんて愛らしい人なのだろうか。彼女は我々に素晴らしく好感を与えたので、皇帝は一言の紹介も無しに、プラットフォームで彼女を抱擁し、彼女もまるで生まれたときから彼を知っていたかのように、熱く彼にぴったりと引っ付いたのだった』。

哀れなアレクサンドル・アレクサンドロヴィチは、ニースに到着してから三日が経っていたが、未だ兄に会えていなかった。彼は数日間、一日中隣の部屋にいて、彼の声を聞き、彼のベッドや足を見ていたが、病室に入ることは許して貰えなかった。

一方皇后は、いつもニコライ・アレクサンドロヴィチの元にいた。

皇帝が到着した時、彼女はニコライ・アレクサンドロヴィチに面会の準備をさせようと、彼に皇帝がもう少しで到着すると告げた。哀れな帝位継承者は、末期特有の異常なまでに敏感な感性で皇帝の到着を見抜き、「父様はもう来ているんでしょう、―――通してあげて」と言った。

すぐさまアレクサンドル・アレクサンドロヴィチが飛び込んだ。帝位継承者は大いに喜んで、皆を認識し、皆にキスした。

彼は度々意識を失ったが、基本的には覚醒していた。

前述のように、彼は特に敏感になっていて、ある意味視野が二倍になったかのようだった。たとえば、彼は視界に捉えなくても、すぐさま誰が入ってきたのかわかるのだった。

譫言も顕著だった。

一度など、彼は大使団の前にいるという幻覚に囚われたようで、すぐにでもそのまま印刷できるような演説をした。傍にいた医師レルベルクは、それを書き留めるのが間に合わなかったことを大いに悔やんでいた。

また、あるときは、部屋にいた人々に対し、「モンテネグロ人についてどうお考えですか?」と大きな声で尋ねた。そして、「素晴らしい民族ですから、彼らは注目に値すると思うのです」と付け加えた。

衰弱するにつれて筋の通った譫言は少なくなり、長いフレーズの代わりに、切れ切れの、軍隊の前で発す命令に変わっていった。例えば、彼ははっきりと、しかし切れ切れに、「前進―――我に続け―――名誉の為に」等と言った。最後の譫言は海軍に対する命令で、「漕げ」だった。

しかし、前述のように、彼は意識がはっきりしている時の方が圧倒的に多かった。覚醒している時に彼が言った言葉は非常に感動的だったし、我々の皇帝と皇后のような、キリスト教徒の良き両親にとっても必ずや慰めとなるようなものだった。

最初に発作が起きた月曜日、私達がまだペテルブルクにいた頃、皇后は皇太子に機密への参加を提案した。懺悔の中で、彼は一つの重大な罪を負っていると告白した。―――忍耐の欠如(希死念慮)である。

可哀想に、彼は身体的にも精神的にも酷く苦しんでいたので、彼の苦しむ姿を見た周囲の人々もどれほど胸を締め付けられたことだろうと考えざるを得なかった。

病身の婚約者の元にダグマール姫が訪れると、ニコライ・アレクサンドロヴィチの顔は喜びで輝いた。

彼は満足げに声を上げて笑い、彼女の手にキスをすると、皇帝の方に向き直って言った。「ね、素敵な人でしょう、父様?」。

ズデカウエルとピロゴフは未だ希望を持っており、彼が充分に休息を取ることができれば、快復の可能性はあると言った。

病床の傍には医師と帝位継承者の側近たちが一人ずつ順に座ることになった。側近の中にはアレクサンドル・アレクサンドロヴィチ大公やニコライ・マクシミリアノヴィチ大公が含まれており、彼らは優しい兄弟として、最も誠実な友として最後に彼の元に訪れた。

土曜日の夜11時、ヴラジーミル・アレクサンドロヴィチの誕生日に、私達はか弱い希望を胸に、それぞれの部屋へと離散した。

4月11日朝5時、私達が滞在していたヴェルディエ荘に、我を忘れた人々の騒然たる足音が響き、そして「ニコライ・アレクサンドロヴィチが亡くなる」という恐ろしい言葉で叩き起こされた。

ペロフスキー伯爵は、洗っても剃ってもいない髭もじゃの顔で、辛うじて衣服だけを引っかけて駆け出した。私も彼に続き、ペリオン荘へと走った。

夜の間にニコライ・アレクサンドロヴィチの容態は酷く悪化し、あまりの急変ぶりに誰もが彼の死が近いことを悟った。

7時、ダグマール姫を呼んだ。帝位継承者はなんとか皆を認識し、皆に挨拶してくれた。

12時、彼は機密への参加を提案され、完全な意識の元それを実行した。

長司祭プリレジャーエフによれば、皇太子の頭にエピタラヒリ(正教の司祭が機密を行う時に着る上衣の一種で、信徒の罪を赦す時にその人の頭に乗せる)を置くと、彼はそれを典礼の間中ずっと自身の胸に強く押しつけ、離そうとしなかったという。彼は「信じます、主よ、そして懺悔します……(正教の聖体拝領前の祈りの定型句)」と祈り、絶えず十字を切って、聖餐式の後、信仰と愛に満ちた魂で、杯に唇を付けた。

聖なる儀式が終わると、彼は同席した全員の名前を呼び、「さようなら、さようなら」と二回言って別れを告げた。

彼が全員に別れを告げると、彼の元には二人だけが残った。枕元の右側にアレクサンドル・アレクサンドロヴィチ、反対の左側にダグマール姫である。帝位継承者は常に彼らの手を握っていた。

姫は何度も跪いて、瀕死の恋人の左腕にしがみついていた。

皇帝と皇后は病人の足元の両側に立っていた。父と母は、彼の友と花嫁に優先権を譲ったようだった。

皇太子は未だ完全に意識があり、言葉も明瞭だった。

束の間の気絶の後、彼は大きく目を見開き、アレクサンドル・アレクサンドロヴィチの手を掴んで、皇帝に言った。「父様、サーシャを大切にしてあげて。黄金の心と、こんなにも素晴らしい魂を持っているのだから」。

意識がない間も、彼は度々弟の名を口にした。概して、彼はアレクサンドル・アレクサンドロヴィチのことがとても好きだった。最後に再び言葉は弟に向けられ、彼は不安げに右手を持ち上げて弟を探し、アレクサンドル・アレクサンドロヴィチの頭を捉えると、しっかりとした声で、「やあ、サーシャ」と言い、それきりはっきりとしたことは何も言わなくなってしまった。

3時、彼は右手を持ち上げてアレクサンドル・アレクサンドロヴィチの頭を捉え、左手でダグマール姫の頭を探した。

この辺りで彼はもう舌に力が入らなくなり、呂律が回らなくなってきて、意識を保った状態での最後の言葉を発した。彼は皇后の手を掴んで、医師ハルトマンに指示したのである。「母を……宜しく……お願いします」。

その後、彼は二度とはっきりしたことは言わなかった。4時から亡くなるまで、彼は時折言葉にならない呻き声を出す以外には声を発さなかった。

その日、大公たちは朝からほとんど何も食べていなかった。6時になると、彼らはペリオン荘の傍に用意された騎士の為の食卓につき、急いで食べ物を呑み込むと、再び病気の兄の元に駆け出した。

それ以外では、アレクサンドル・アレクサンドロヴィチは一切病床を離れなかった。

夜の間、帝位継承者の寝室の隣室で、私達は疲れ果てて座っていた。

医師たちは絶えず集まって会議を開き、彼の余命は如何ほどか、彼を蝕む病は何なのかについて話し合っていた。

今朝ウィーンから到着したオポルツァー博士は、帝位継承者を診察する前に医師達の評議会に招待された。そこでの彼の第一声はこうだった。「皆さん、まずは我々が意見を一致させなければなりません」。

そして診察の後、彼は意見を公にした。曰く、ズデカウエルの診察は正しく、ニコライ・アレクサンドロヴィチは確かに脳脊髄炎だが、更に結核性だと付け加えた。彼は、この病はいつも発見が遅れ、手遅れになってから見つかるのだと言った。

ピロゴフは、彼特有の熱意によって、医師は患者の鼓動が止まるその瞬間まで絶対に諦めてはならないと力説し、彼の強い要求によって、ニコライ・アレクサンドロヴィチに麝香の粉薬が処方された。

しかし、麝香は単に病人を苦しめただけだった。

4時になると、彼は痙攣を起こすようになり、その度に薬を吐き戻してしまった。哀れなダグマール姫は、死に瀕した恋人の傍に跪いて、その都度彼の口や顎を拭ってあげていた。

帝位継承者は時間の経過と共にみるみる衰弱していった。最も頑固な人々でも、あらゆる希望を失っていた。

私達は数人ずつのグループになって、屋敷の幾つかの小部屋に分かれた。勿論、帝位継承者と彼の病についての果てしない会話が続いていた。

朝の5時から極めて緊張した状態が続いていた為、私達は当然のように睡魔に襲われた。夜の12時近くになると、私を含め皆がそれぞれの部屋で、話していた時と同じ体勢で微睡み始めた。

突然、扉が大きな音を立てて開いた。それは杖を持ったストロガノフ伯爵だった。彼は帝位継承者の部屋から出てきて、私達に「全てが終わった」と告げると、直ぐに去って行った。

私達は皆飛び上がって、十字を切った。私は時計を見た。1時から10分が経過していた。つまり、4月12日、或いは新暦(グレゴリオ暦)で24日になっていたということだった。

皆何の許可も無く帝位継承者の横たわっていた部屋に押し寄せた。そこから、胸を引き裂くような呻き声や叫び声が聞こえていた。

ヴラジーミル・アレクサンドロヴィチは最も激しく慟哭していた。逆に何も音を発さなかったのが皇后で、彼女は完全に固まってしまっていた。

ダグマールは帝位継承者にしがみつき、涙も流さず叫んでいた。皇帝は彼女を腕に抱き、別室に連れて行った。

哀れなアレクサンドル・アレクサンドロヴィチは、見るからに可哀想で、全員の同情を集めていた。

『皇家が去る時、漸く私達は故人と対面することを許されました』。―――リトヴィーノフは父に宛てて書いている。『ここで、私に少し不思議な事件が起きたので、このことを А. Н. Г. に知らせてください。

一度イズマイロフ邸で私達が賭博をやった時、 А. Н. は私に 5 コペイカ銅貨をくれたのです。私はこの銅貨に三本線を書き入れて、冗談半分に「大切にするよ」なんて言って財布に入れました。

当時は、この 5 コペイカ銅貨が本当に一生私から離れられない運命だとは思ってもみませんでした。

亡くなってしまった帝位継承者の遺体を棺に納めるとき、突然、瞼の上に置く硬貨が必要になりました。私はすぐにこの 5 コペイカを渡しましたが、この銅貨は非常に役立ちました。

その後、私の銅貨は 2 フラン銀貨に交換され、今それは皇后が聖物として保管しているのです!』。

亡くなった帝位継承者の瞼の上に置かれた 5 コペイカ銅貨は、今もリトヴィーノフ家に保管されている。

アレクサンドル・アレクサンドロヴィチは遺体を洗う時でさえ常に同席して、故人に清潔な下着を着せた。

« С Тобою смерть нас породнила ,

И пред страдальческим одром ,

Вся Русь Тебя усыновила

В благоговении немом.

Ты сердцу русскому открылась Любвеобильною душой ,

Когда , рыдая , Ты стремилась ,

Туда, к нему, в час роковой !

Ты наша. Будь благословенна !

Тебя Россия поняла ,

Тебя, коленопреклоненна ,

В молитвах Русской нарекла .

Заря, Ты солнце предвещала ,

Восход лучами был богат ...

Зарей вечерней осияла

Ты преждевременный закат ! ».

『汝の死は我らを結びつけた

この苦痛に満ちた死の床の前で

全ルーシは汝を養子に

恭しく沈黙を貫いたまま。

汝はロシアの心を開いた

その愛すべき魂で

涙の中汝は目指した

その時運命が訪れた!

我が君よ。祝福のあらんことを!

ロシアは汝を理解し

汝に跪いた

ロシアの祈りの中で。

汝が告げた夜明け

豊かな光が空を巡る……

夕焼けが照らす

汝の早すぎる日没を!

それは臨終に輝いた

汝が彼らの前に現れるとき

魂が天の門に届き

聖ケルビムと出逢うとき』。

-- К. Н. М.

この詩は Н. П. リトヴィーノフの日記から発見された。

訳者雑記

通読お疲れ様で御座いました!

激重で御座いましたが、実は次回の方が更に重いという簡単なネタバレをしておきます。

未来を知っている後世の我々からすると、「ストロガノフ伯爵、殿下を殺したかったんか?」というくらい殺意が高く見えますが、他の側近らの記録を読む限りでは、寧ろストロガノフはレースを止めようとした、という意見もあります。

また、彼は皇家に批判が向かないよう、自ら泥を被るようなところがある人なので、不当な批判も多く寄せられ、どこまでがストロガノフ伯の責なのかは判断しかねるところがあります。

帝政ロシアの競馬の落馬事故といえば、トルストイの『アンナ・カレーニナ』。この作品でも、アンナの恋人ヴロンスキーがレース中に落馬するシーンが描かれています。

↑ 望月先生訳は最高なので読みましょう。

現在の競馬とは異なり、当時はプロの騎手ではなく、一般の軍人が騎手として参加していました。当然、落馬事故が多発し、それが原因で死亡する騎手や、安楽死させられる馬が大変多く危険なのですが、レースに参加することは「勇気と名誉の証」として受容されていたため、提案された側は断るわけにもいきませんでした。決闘と同じですね。殿下の場合は障害物レースなので、殊更危険。

実際、殿下の目の前で死亡事故が起きたりもしていました。確定しているわけではありませんが、殿下の死病の原因についても、アルセーニェフ将軍の推理は現在最も有力視されています。

どうでもいいですが、当ブログでは『ウマ娘』の考察・解説記事も幾つか書いているのですが、最初アプリを始めるまで『ウマ娘』に対してあまり惹かれなかったのは、このような歴史的事実が頭の片隅にあったからだったり。

引用されているヴャーゼムスキーの詩は、頑張って全部七五調(4・4・5含)にしてみました。卒論でフランス語詩を七五調に訳していたことがあるので、「今回もワンチャンなんとかならないか!」と祈りながら言葉選んでました。ちょっと厳しいところもありますが、こんな感じで勘弁して頂けますでしょうか!

最後の詩は、韻は諦めたものの、原文に則り、ちょっと古風にしてみました。色々な翻訳にチャレンジしてゆきたいですね。

双方原文も出していますが、一目瞭然なように、脚韻を踏んでいます。綺麗に揃っているのがよくわかると思います。ロシア語とは縁遠くとも、是非とも語尾だけでも見てみてください。

これらの詩は、「その場に居合わせなかった詩人が書いた妄想やんけ」と言われればまあその通りなのですが、実は意外にも、皇家に捧げられた文学・音楽作品の中でも殿下宛ては結構な割合を占め、殿下は贈呈先としても題材としても人気だったりします。流石すぎる。

殿下の場合は現実がフィクションを凌駕しがちなところがありますが、「結婚を目前に急死した、前途有望な、世界の1/6の支配者になるはずだった青年」とくれば、それはもう悲劇的物語の題材としてはこれ以上ないくらいですからね。殿下を題材とした作品はもっと増えても良い。

それにしても、「全ロシアの継承者です」っていう自己紹介、圧強すぎませんか? これ以上に圧が強い自己紹介あります? そんなことを言われたら取り敢えず平伏す他ない。声に出して読みたい日本語(ロシア語)。

地味に、殿下がダグマール姫にロシア史とロシア文学を教えることになっていたのって凄いことですよね。幾ら夫とは言えど、「未来の皇后に対して、20歳の少年が自国の基礎となる歴史と文学を教える」と考えると、その異常さが見えてくるのではないでしょうか。

流石は「ロシア史の理解ではモスクワ大学でも十年に一人いるかいないかの天才」と言われた殿下だけあります。そんな人物が皇帝の長男として生まれ落ちたこと、改めて奇跡的だと思いますね……。

リトヴィーノフの日記に登場する「ベルリンの国王」は、プロイセン国王であり、そしてあの初代ドイツ皇帝ヴィルヘルム1世のことです。

ヴィルヘルム1世は、まだプロイセン王太子だった頃、ロシア帝国に訪れ、そこで立太子したばかりで11歳の少年だった殿下と出逢ったことがあります。

現代では小学六年生くらいの幼さでも、既に殿下は殿下です。

19世紀の王国・帝国は、関係の良好さを示すために、他国の軍隊に王家や皇家の人物が名誉隊長のような形で所属することがありますが、殿下もプロイセンの連隊に所属することになります。

そんな殿下は、早速プロイセンの軍服を着て現れ、ドイツ語で「ロシア帝国軍とプロイセン王国軍の軍事的な友好と関係の強化に、自ら貢献する機会を得たと考えています。」と述べ、プロイセン大使団の度肝を抜いています。

また、殿下がプロイセン軍に入隊した際、弟二人(アレクサンドルとヴラジーミル)と共に、プロイセンの勲章を得ることになります。そのことに対し、殿下は今度はフランス語で、「全ヨーロッパに名を轟かす名騎士団に所属する名誉を得たこと、兄弟を代表して私から感謝を表明させて下さい。」と書き送っています。どんな11歳だ……。

チチェーリンの言葉を借りれば、「近付いていくる人全てを魅了し、己に夢中にさせてしまう」殿下ですが、幼くとも流暢にドイツ語とフランス語を話し、礼儀正しくも時には年相応に甘えてくる恐ろしき少年に、未来の偉大な大王もノックアウト。「彼が私の孫だったらいいのに!」と、本当の孫のように可愛がったとか(実際には、殿下は妹の孫、つまり姪孫に当たります)。ちなみに、彼の実際の孫はあのヴィルヘルム2世などです。殿下がプロイセン王太子の世界線、それはそれで気になる。

青年期の殿下に再会した際にはその成長をとても喜び、危篤に陥った彼に会いにニースへ向かう弟や父がベルリンに寄った際は、彼らと共に涙を流したと言います。

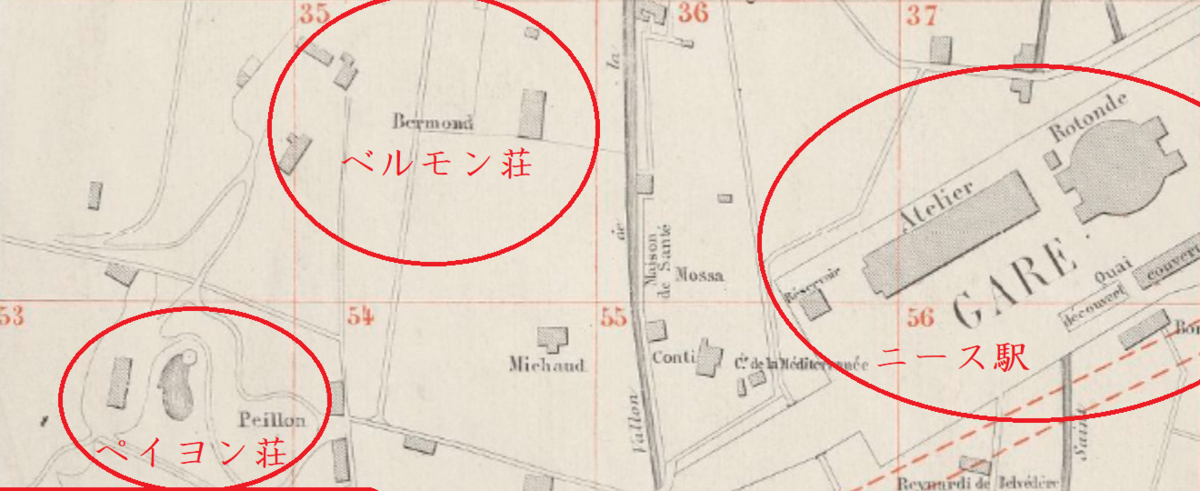

殿下が滞在し、亡くなったのは「ベルモン荘」という建物ですが、リトヴィーノフの日記には「ペイヨン荘」という建物がよく登場します。

ニースの古地図を確認すると、位置関係はこのようになっています。

ニース駅と比べて、ベルモン荘とその庭デカすぎませんかね……。

ロシア語の別れの挨拶といえば、日本でもそこそこ知名度のある ≪ До свидания. (ダ・スヴィダーニャ)≫。こちらは直訳すると「また会う時まで」となり、再会することを前提とした挨拶になっています。日本語で言うと、「またね」に相当します。

本文中のリトヴィーノフ宛ての手紙ではこちらが登場しています。

一方、終盤の殿下の別れの言葉は、原文だと ≪ Прощай. (プラシャーイ)≫ で、こちらは逆に「二度と再会することはない」というニュアンスが非常に強い別れの言葉です。思いっきり喧嘩をしたカップルや、亡命前、或いはそれこそ臨終間際にしか使われることはほぼありません。言われると、嫌な意味でかなりドキッとする文句ですね。

わたくしの蒙愛するオペラ『エヴゲーニー・オネーギン』では、ヒロインのタチヤーナが別れ際に主人公オネーギンに言う台詞が ≪ Прощай навек! (プラシャーイ・ナヴェーク!)≫。これは直訳すると「永遠にさようなら!」で、より自然に訳すなら、「二度と会うことはありません!」といった感じでしょうか。

殿下が離そうとしなかった「エピタラヒリ」という何だか聞き慣れない物体は、本文中にも軽く解説を入れていますが、正教の司祭が身に纏うものです。

↑ こんなかんじのもので、輪っかのところに首を通して前掛けのように着る。

正教会では、エピタラヒリを掛けた司祭でないと機密(典礼)を行うことができないのだとか。

最後に、「瞼の上に銅貨を置く」という話が出てきますが、この点について少し解説をします。

そもそも、人類は、どうやら目を開けたまま亡くなる方がかなり多いようです。よく映画などでは死者の瞼を閉じてあげるシーンがありますが、死後硬直などが起こることからもわかるように、死体は変化していきます。

その際、目の周りの筋肉が完全に弛緩してしまっているので、一度閉じてあげても、時間の経過と共に目が半開きになってしまうことがあります。それがお葬式の最中などだったら最悪です。「死体の目が開いた」、これではもうホラー映画です。

そこで、西洋では、人が目を開けたまま死んでしまった場合は特に、死後数時間の間、瞼の上に硬貨を置くことで、瞼が開かないように固定する、或いは開いてしまっても周囲から見えないようにする、という風習が生まれました。他の文献を読む限りでは、殿下も瞼を開いたまま亡くなってしまったようなので、瞼の上に硬貨を乗せる運びとなったのでしょう。

また、ここでは銅貨が用いられました。何故かというと、金貨や銀貨では、瞼に硬貨の色が移ってしまい、瞼が青くなってしまうからだそうです。従って、皇后の持っていた 2 フラン銀貨では駄目で、リトヴィーノフの5コペイカ銅貨が役に立った、ということです。それに、殿下はロシアの皇太子ですから、フランスの硬貨よりもロシアの硬貨の方が望ましいとも思われたのでしょう。

ちなみに、その5コペイカ銅貨というのがこちら。

1861年のもののようです。今度オークションなどで狙ってみたいと思います。

最後に

お疲れ様で御座いました!! 19000字ほどです! なんとか2万字超えを免れた。

長くなってしまいましたので、次回予告だけ。次回は、第二章『皇太子の病と死の目撃者の回想録』の後半の14ページを訳出していきます。今回も激重でしたが、次回も物凄い重たいので、注意喚起をしておきますが、是非ともお付き合い頂けると嬉しく思います。

それでは、今回はお開きとしたいと思います。また次の記事でお目に掛かれれば幸いです。

↑ 続きを書きました。こちらからどうぞ!