おはようございます、茅野です。

いいですか、今年2025年、特に前半は『オネーギン』の大波が来ます。世界中で有り得ないくらい『オネーギン』をやります。衝撃に備えて覚悟くださいね(まあ覚悟するべきなのはわたしなんですが……)。

先日は、バンジャマン・ベルナイムさんのコンサートにお邪魔しました! 1月14日、ソワレの回です。

↑ 来日やったー!

ベルナイム先生ならオール・フランス・プログラムでも席を買ったと思いますが、こちらがありますのでね、ええ、行かないわけがなかった。

↑ い つ も の 。

詳しくは後述しますが、ベルナイムさんのレンスキーめちゃめちゃ好きなので、楽しみにしていました!

今回は備忘がてらこちらの雑感を記して参ります。『オネーギン』メインで書きます、悪しからず。

それでは、お付き合いの程宜しくお願い致します!

出演

テノール:バンジャマン・ベルナイム

指揮:マルク・ルロワ゠カラタユー

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団

雑感

フランス語を歌わせたら右に出る者はいないことでお馴染みのベルナイム先生です。

しかし、彼の甘くて柔らかく、それでいて少し陰のある声は、何といって、抜群にヴラジーミル・レンスキー適性があるのです。そして実際にレンスキーをレパートリーにしていて、めちゃくちゃ上手いのです。

まず何より、歌唱に感情を乗せるのがめちゃくちゃ上手い。歌曲ではなくオペラアリアなんだということがよくわかる。怒りがあり、悲しみがあり、諦念があり、そしてそれをどの音・歌詞に乗せるべきかわかっている。ちゃんと「辞世の句」だと伝わる。演奏会形式でも、しっかり「レンスキー」だな、と感じます。かなり解釈一致度が高い。

素晴らしくリリックな声質ですが、やたらめったら明るいわけではなく、ナイーヴな役柄向きな、絶妙な暗さがレンスキーによく合っていると思います。

確かに、ちょっと母音がフランス語訛りですし、 готовит / ловит の語末の子音が消えていたり、 ь の音が弱かったりなど、言語の壁が少し残り、他にも気になる点がゼロではないんですけど、その辺りの課題を差し置いたとしても、声質・技術・歌い方などを合わせた総合評価としては、非常に高水準だと考えています。あとは良い発音指導者に出会い、鼻母音っぽくならず、ロシア語らしいクリアな母音が出るようにさえなれば、間違いなく現環境最強レンスキーの座を狙えますよ。

フランスオペラ界の王子にロシアオペラを歌わせたい謎の勢力(総勢1名)です。宜しくお願いします。

2019年のアルバムに入っているレンスキーのアリアは、ぶっちゃけ言うとそんなに良いとも思っていなくて……(他のフランスものなどは素晴らしいです)。

↑ こちら。取り敢えず買っても損はないと思う。

ロシア語がかなり……その……という感じですし、「ああ、レンスキー歌ってくれる人なんだ、挑戦嬉しいな~」くらいの気持ちだったんですが、問題は2021年に投稿されたコンサート映像です。

↑ こちら。

……上手くね?? まだフランス語訛りですが、演唱は凄く上手い……し、無論技術は素晴らしいし、レンスキーにめちゃくちゃ合っている……。

というわけで、一目(一聴)でロシア語のディクションが改善されれば天下を取れるレンスキーだと確信し、この動画を観た時(『オネーギン』で張っている限界オタクなので投稿されてすぐに観た)から注目して追い始めました。

↑ MET で2回もタイトルロールを張るようになった。全然古参というわけではないですが、徐々に人気になっていく様子を目撃できるのはやっぱりちょっと嬉しいですよね。

CDからこのコンサート映像の時点で、明確に差や成長を感じられたので、今後についても期待できるんですよね。というわけで、2025年のレンスキーはどのように変化したのか、答え合わせの時間だ!

それにしても、客入りが悪いです。3階LRはほぼ空席。嘘だろ? え、もう充分メジャー枠だと思ったんですが、違いましたか?

ちなみにわたしは4階中央に。前後左右に人がいなくて快適といえば快適でしたが、いや、ベルナイムさんのレンスキーとフランスオペラは聴いておいたほうが絶対良いぞ? いいのか??? という気持ちでいっぱいでした。勿体ない。

それでは本編。

『オネーギン』序曲

ちゃんとプログラム読んでなかったわたしが悪いんですけど、ポリネーズしかやらないと勘違いしていたので、いきなり序曲始まってびっくりしました。正確に言うと指揮棒の構え方で「これポロネーズじゃねえぞ!」と瞬時に悟った。あってた。『オネーギン』3曲って破格の扱いじゃない? 『オネーギン』好き? ありがとう。

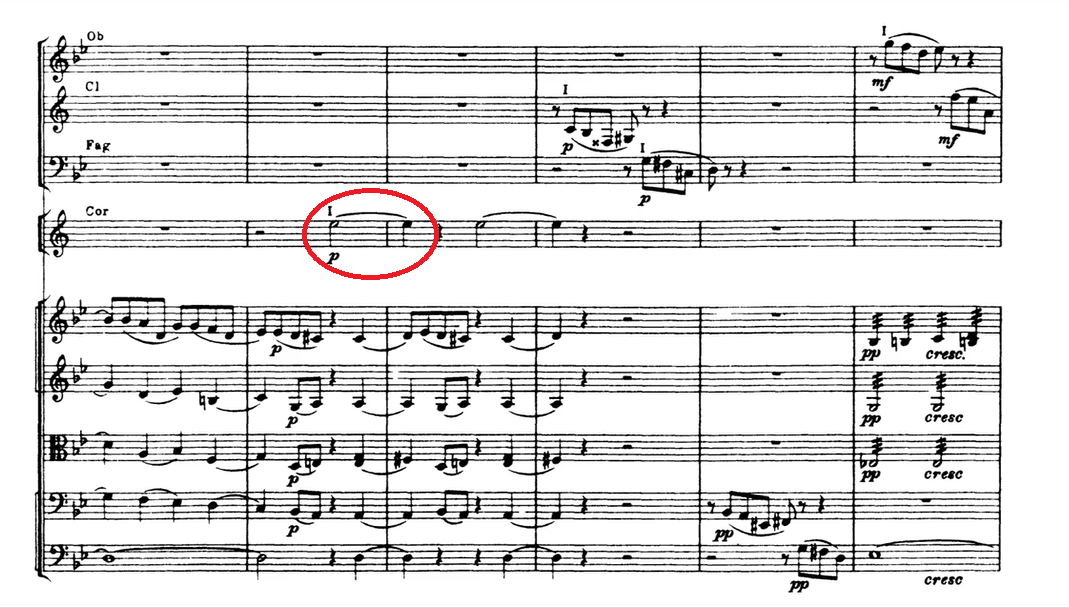

テンポが凄い速いです。爆走でお馴染みのゲルギー親分並に速い。そしてリズムが崩れない。緩急もほとんどなしで、付けても精確に「○小節から✕小節まで0.x倍速、△小節でア・テンポ」みたいに決まっていそう。よく言えば数学的、悪く言えば機械的な印象を受けました。

ホルンが絶対にコケちゃいけないところでコケました。ホルンの弱音が難しいのは知っています。でも、ここはコケてはいけない。そういうもんである。

↑ コイツ(赤丸)ね。

流れ始めるとストリングスは統制取れてましたが、バランス的に管や打楽器に完全に負けることが多いので、もっと響いてくれてもよいですね。まあその辺りは、次回サントリーホールがなんとかするだろう。

久々に『オネーギン』生音で聴いて「やっぱり『オネーギン』しか勝たんのよ」という気持ちにはなりましたが、もっと酔いたかった。

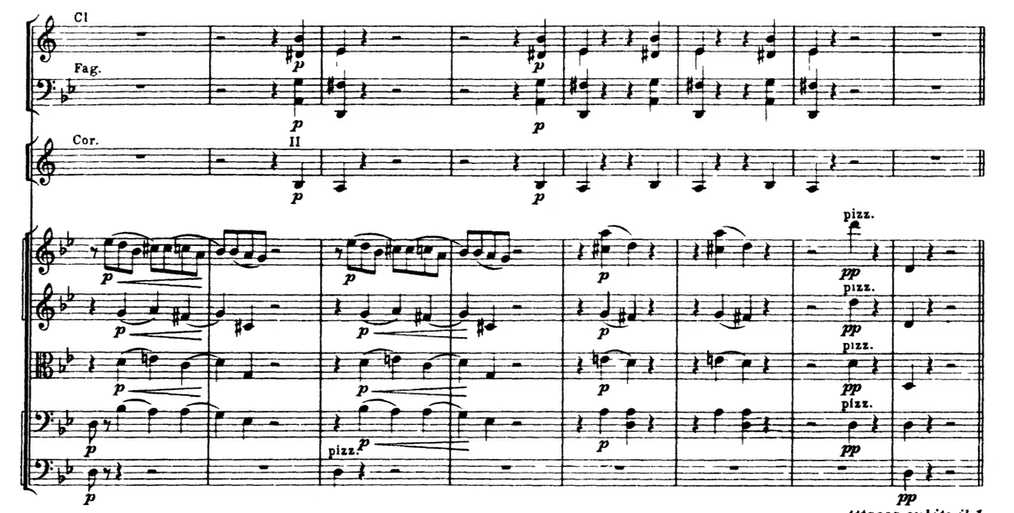

序曲の最後は「ラ~レ」ってのが続くんですけど(譜例参照)、このラとレの間は大分空けていました。謎の休符出現。

↑ いっぱい出てきます。

この休符感マシマシな演奏、マリー・ジャコーさんに似ているかも。ジャコーさんもフランスの方ですけど(今はデンマーク王立の芸監ですが)、フランスではこういうのが流行っているの?

ポロネーズ

続けてポロネーズ。この後に Куда куда が来ることを思うと、大分不思議な順番ではあります。まあ、気持ちはわからなくはないけど……。

リズム感重視です。踊りやすそうではある。普段バレエ振ってる方なのかな? と思いました。拍感があるし、良くも悪くも我が強く無さそうなので、ダンサーさんに好かれそうなマエストロだ(偏見)。

でも「ポロネーズ的リズム」という観点で考えると、1拍目に相当な重みを乗せていたこの間のヴァレンティン・ウリューピンさんの方がわたしは好きかな。

ファンファーレは頑張っていたけど、ちょっとのっぺりしすぎ感はあったかも。テヌート強め。

二回目のフルートが弱音を頑張っていたので、ホルンが浮きました。チェロは必要充分ではあるけど、もっとうねりがあった方がいいかも。チャイコフスキーだし。しかしこの機械的な指揮に合わせているだけな気もする。

最後の音は大分伸ばしました。

「青春は遠く過ぎ去り」

本日のメインディッシュです(これをメインディッシュに設定しているのはわたしだけかもしれないけど)。細かすぎて伝わらないレンスキー、始めます。

本人不在で始まり、ザレツキーカットから登場。コンサートでこの曲を取り出す場合は、このやり方はまあ一般的ですね。

やはりテンポは平均より速め。なんか尺カツカツなのかな? 時間制限がある? と思いました。ウルトラマン?

ホルンの前奏は間隔広め。前述のように、休符を大事にしている(休符がないところにもいる気はするけど)解釈です。

第一声から柔らかい! ロシア語ですが、ヴィブラートは間隔広め。

златые は音程が飛ぶのでかなりしっかりポルタメント、дни? はクレッシェンド大きめです。

新国で話題だった出の Что ですが、まあ、もっと上手い Что 歌いはいる。いますが、まあわたしは許容範囲かな……。あんまり上手くない人は(失礼)、ここズリ上げたり、妙に強音で入るんですよ。歌い出しだし、音程高めだし、子音2個続くし。彼は勿論そういうのは無いんですけど、更に柔らかくてもいいんだよな。ベルナイム先生、柔らかい声とても素敵だし。声量も、Куда ~よりは欲しいけど、もうちょっと控えめでも大丈夫。

後半に歌った Ah, lève-toi, soleil の中で、 Ah lève-toi, ah lève-toi, って繰り返すところあるじゃないですか。ここの二回目の ah と同じ感じで入ってくれるのが理想なんだよな、と同曲を聴いたときに思いました。あなたがそれができるのはこちらは知ってるんだよ。だからここも同じ感じで歌って貰えると大変助かります。

готовит の語末の т を歌ってくれた! もうなんか強調しすぎなくらい歌ってくれた!

幕間、我らが三島先生に「いつも語末の子音が消えて готови になっちゃっているのに、今日は т いました!!」と言ったら、「готовь じゃ命令形だよね」と返され、妙にツボってしまいました。未来にお料理を作らせるレンスキー君(謎)。今日はちゃんと三人称単数でしたよ!!

先程も書いたように、ベルナイムさんのレンスキーは元から良いは良いんですが、ロシア語のディクション次第で更に格段に良くなると思っていました。特に、『オネーギン』は脚韻を踏んでいることが魅力の作品ですから、語末の発音は他の作品の数倍重要です。

……それにしても、気合い入りすぎというか、ちょっと力みすぎている感じはしなくもなかったですけど。いや、わたしはいいんですけど……ロシア語に力入れて貰えて、しっっかり語末の子音を意識しているのがわかって嬉しいですけど……。

無論、そのあとの ловит の т も強調して発音してくれました。まあ意識しすぎて逆に若干不自然なくらいなんですが、でもそこをちゃんと意識してくれたことが嬉しい。わたしが問題視していた点を本人に気付いて貰えて超嬉しい。どうした? 誰ですか彼に「ロシア語は、特に『オネーギン』は語末の子音が超超超大事なんだよ」って教えた有能は。うちの記事読んだか?(それはない)。

CD では таится он を変に強調して力んでいて、「おーんぬ」みたいな感じなんですけど(聴けばわかる)、今日は закон の方を強調していて、これも正解です。CDだと語末消えてて「ザコー」言うてますからね。それちょっと問題ですよ。

いやほんとさ……語末の子音がハッキリしているだけでロシア語に聞こえるんですよ! そう、そこの一点が直るだけで大分よくなると思っていた、よくなったんですよ。まあまだ若干フランス語の残り香はあるけど、でも充分ロシア語になったと思う。ロシア語上手くなりましたね?

Паду ли я というちょっと変わったところで溜めが入りました。これに指揮者が付いていけず、驚いて振り返ってましたね。そういう箇所が、特にこのレンスキーのアリアでは結構何カ所もありました。「えっそこ溜めるんですか!? 聞いてないけど!?」みたいな。ちゃんと打ち合わせした……? と途中からちょっと不安になりました。ベルナイム先生の完全アドリブなのかもしれないけど。

пролетит が綺麗でした。今回マジで т の発音気合い入れて練習し直してきたと思います、ほんとに。過去のと全然違うもん。聴き比べて欲しい。

今回のレンスキーのアリアは、一語ずつどころか、一音節毎にしっかり見直してきたな、というのがよくわかります。ちゃんと伝わってますから安心してください。確かに、「ロシア語のディクションをやり直せば天下取れるのにな~」と書いてきたのはわたしなんですが、それはそうと、ここまで熱心に取り組んで貰えるとは思っていなくて、ちょっと感動しました。え~、推せるな……。

でもその後の Все благо の в はもうちょっと存在感あっても大丈夫です。

Благословен и день забот は大分ねっとり歌ってくれて満足です。先程上げたコンサートの映像だと、ここは何故か走っちゃっていて、それが不満でした。あのコンサートでのどの語をどのように歌うかという解釈は、個人的には85%くらい解釈一致するんですが、数少ない合わないポイントがここで、ここは普通に楽譜通り歌って欲しいなと思っていたら、今日はちゃんと四分音符で下ってきました。それでよい!

ここ、オケが消えてアカペラ状態になり、目立つんですよね。だからこそコンサートではちょっとオリジナリティを加えて揺らしたんだと思うんですが、個人的にそれは逆効果だと思っていたので、ここはシンプルに音階を聴かせるっていうのが良いと思う。チャイコフスキーの音楽ってシンプルな音階をメロディックに聴かせるのが醍醐味じゃない、やっぱり? だから今後もこれで歌って欲しい!

その次の тьмы で弱音になったのも変更点で、その前後ではなく тьмы という語を弱音にしたっていうのはやっぱり洒落ていますよね。これは「暗闇」という意味の単語なので、やっぱり歌詞から考えて歌い方を練り直したのかな、という気がします。え、良い、良いと思う。

И заиграет яркий день は、語末の т がしっかり挟まったことはいいんですが、そのせいでちょっと語が詰まっちゃったのか、多少リエゾン気味だったかも。

やっぱり気を抜くとフランス語に戻っちゃうんだと思います。だから今回のレンスキーのアリアはなんというか、すんごい踏ん張って、フランス語になりたいところを無理矢理押さえ付けてロシア語にしていた感じがします。音楽に悪影響はそんなに無いけど(それが音楽に反映されないのが逆に凄い)、ちょっとやっぱり力んでいたと思う。今回発音の修正はされたので、もっと回数をこなしてロシア語に慣れて、肩の力が抜けると、更によくなると思います。でもこれは期待できちゃうな。楽しみに待ってます。

例のコンサート映像ではここも走り気味だった А я быть может ~ の下りも、大分落ち着いたと思います。

その後の таинственную は長い単語ですし、音も低くてもにょりがちなので、気をつけて明瞭にしてもいいかもしれない。

どうでもいいですが、その後の поэта はすっごいアーカニエしてましたね。きらめく破裂音な「パエータ」だったね。Москвич レンスキー。

Лета の後に少し長めのブレスを入れ、その後の Забудет をめちゃくちゃ溜めました。良いと思う。そしてここの語末の т はめっちゃ跳ねました。意識してるのは超伝わっています。

но ты, ты ...の一回目の ты は味付け強めで、声楽的な美しさよりも演技を重視したタイプ。同じ語を繰り返すわけですし、ここで味変するのは大いにアリです。

その後の Ольга... の後のオケの入りが速すぎます。ここはもっと余韻が欲しい。切ないポイントだからさ。じっくり食べたい。

Скажи ~ からすっごい減速しました。今回オケはテンポがブレないので、歌手側の方でしっかり揺らしてやるというのは良いと思う。

しかし、 скажи の а はちょっと形が変わりましたよね。「かあ」っていうか。わたしはまあそんなに気になりませんけど、母音の形が変わっちゃっているから、多分声楽的にはあんまり良くないんだと思う。

そのあたりやっぱり力みが顕著かな、と思いました。例のコンサート映像だと、ここは敢えてあんまり溜めずにサラッと声量も控えめで流していて、これはこれで良いなって思っていたので。物思いに耽っている感じというか、ああ、オリガを思い浮かべてるんだなっていう解釈なのが伝わっていたので。まあ、音楽的にも、ここは溜めるなら溜めるでも良いとは思うんですけど、変なテンションの掛かり方がなくなるとより良いかもしれません。

Ах Ольга, я тебя любил では、またしても ль を結構強めに歌ってました。今回は ли や ль をしっかり歌うことを意識されたんだと思います。そして、最後の любил の л ですよ。超強調してました、もう лллл って感じだった。流石にちょっとやりすぎな気もしましたけど、でもやっぱりここは過去形であることを噛みしめて欲しいですよね。ここが過去形になることで、「愛の歌」ではなく「白鳥の歌」になるわけだからさ。

次の посвятил も同様です。めっちゃ強調されていた。捧げたことは既成事実だった。

ちなみにその前の Тебе はめっちゃ溜めて朗々と歌っていた。

поэта はめっちゃアーカニエしていましたが、бурной はしませんでしたね。オーだった。ロシア語のリズム感をガン無視するロシア人で悪名高いチャイコフスキーが珍しく音楽とウダレーニエを合わせてきたポイントなので、揃えてあげるとよいかも。

Сердечный друг, の前のチェロは大分溜めました。

この後何度も続く друг , супруг の語末もやりすぎなくらい丁寧に発音。最後の супруг は消え気味でしたが弱音なので許容範囲か。ちゃんと無声化してたよ!

Приди, приди の跳躍はしっかりポルタメント。

Я жду тебя ~ は凄い声量でした。4階席でも凄まじい臨場感。

最後の моей весны? は繋げます。凄い息の長さで、ホルンが入ってもまだまだ息続くぜ! って感じでした。怖い。

取り敢えず第1回戦はこんなところでどうでしょうか。カンペ(歌詞)を見ながら聴いていたこともありましたし、実際にロシア語が上達したので、なんだか発音の話ばっかりになってしまった気もする。次回はもっとマクロな視点で音楽を楽しみたいと思います。

例のコンサート映像では、コンサート形式且つ1曲抜き出しでも充分にロシアの雪原が見える出来映えで、全幕だったら感動間違いなし! という演唱でしたが、今回はリサイタル向けに技巧的に聴かせることを重視しているように感じました。

コンサート映像の時点で解釈はほぼわたしと一致していて、充分完成されていたのに、それでも尚見直して前に進めてくれたっていうのは本当に嬉しいですね。今の名声にあぐらを掻かないその姿勢、好きだ。

今回結構「わたしのイチオシレンスキーですよ!」と吹聴してしまったので、がっかりな出来に後退していたらどうしようとかチラッと思っていたんですが、寧ろ大きな前進があって大満足ですね。この調子なら本当に頂点狙えると思う。もう少ししたらこの感じでもう一回CDに入れて欲しいかも。

日曜日も宜しくお願いします!!

前半・その他

「その他」で纏めてしまって申し訳ないのですが、既に7000字超えているので許してください。

『ドン・パスクワーレ』。序曲の入りってこんなソロ回しみたいな感じだったっけ、と思いました(にわか)。

バレエ音楽風で、マエストロとの相性はいい選曲な気がする。しかしリズム感はいいけど、もっと起伏や情感が欲しいかも? モーツァルトくらいまでなら良さそうだけど、ラフマニノフとか凄い苦手そう(偏見)。

ピッコロのキンキン具合が目立ちました。最後は大分溜めた。

この後のイタリア語プログラム全てに共通していますが……、イタリア語、全然聞こえない問題。

ロシア語やフランス語はちゃんと歌詞が聞こえてくるので、声量の問題とか、歌詞を乗せられない人だとかってわけじゃないんですよね。聴き手のわたし自身も、ロシア語とフランス語はご縁があるけど、イタリア語はないというのもあるかもしれません。

でも、そうだったとしてもイタリア語は完全にどっか行った。歌詞を忘れて飛んだとかじゃなくて、何を歌っているのか全くわからない。フランス語訛りが強すぎるとかでもないんですよね、それ以前に歌詞が入ってこない。

まあ、フランス語を歌わせたら天下一のベルナイム先生にわざわざイタリア語なんざ歌わせなくても……って気もするんですけど、でもプロのオペラ歌手たるものイタリア語は歌えた方がよくない? わたしはロシア語やってくれれば充分満足だけど……。

CD では普通に問題なくイタリア語歌えてるんですよね。だから多分ロシア語に力を入れすぎて集中力切れたんだと思います。知らんけど。イタリアオペラファンの皆さん、ごめんね(?)。

音楽的な面では、巧みな選曲だと思いました。恐らく本人がプログラム組んだんだと思いますが、ちゃんと自分にどのような役・曲が合うのかをよく知っているな、という感じがします。

イタリアものはイタリアものでも、「底抜けに明るい太陽燦々ぱんぱかぱーん(語彙力)」みたいな曲ではなく、メランコリックな感じの曲想をメインに、劇的だったり人気曲だったり、という辺りからの選択です。

ベルナイムさんは甘く柔らかい声が持ち味であることもあって、MET クラスの大劇場だとちょっと物足りなさがあるか? と思いましたが、文化会館でここまで響けば充分でしょう。めっちゃ声飛びます。これは一線級。

『人知れぬ涙』の最後のアジリタ部分は今日はちょっとゴリ押し感が強めで、声の切り替えが結構目立ってしまっていた印象です。息はめちゃ長い。

『カヴァレリア・ルスティカーナ』の間奏曲って、クラシック界「エモい曲」ランキングトップランカーで、コンディションによっては聴くだけで泣ける、アルコール度数高い曲だと思っているんですけど、こんな酔えないことある? という感じで驚きました。教科書通りの見本演奏な感じがする。なんというか、作曲家に対するリスペクトはあるんだろうし、真面目な方なんだろうな、という気はするけど、にしても情感欲しいな~……。

というか、構成にインストルメンタル曲多過ぎですよね。ソロ・リサイタルとはいえ、もうちょっと歌ってくれてもいいのよ。

『トスカ』は『星は光ぬ』じゃなくて『妙なる調和』を持ってきたのが英断だと思いました。そっちの方が合うと思うし、後半も見据えてより気軽に歌えると思いますし(比較の問題)。

他にも色々メモも取りましたが、纏めて日曜日に。

後半・フランスプログラム

休憩を挟みまして第二部。第二部は全部フランス語です。わたしが異端なだけで、本来はこちらが大本命です。

この間オペラオー君の記事で『ドン・キショット』の話したんですけど、まさかこんなすぐに聴くことになるとは思いませんでした。

ほぼほぼチェロのソロで、実質コンチェルト状態でしたね。

個人的に「ベルナイムさん3大ハマり役」はデ・グリュー、ロミオ、ウェルテルだと思っているので、「うわっ全部持ってきた!」と思いました。その意味で、プログラムは今日の方が良いかも。ほんとはレンスキーを1位にして欲しいところなんだけど。

『マノン』はマスネ派です(自己紹介)。アリアより二重唱の方が好きですが、ベルナイムさんと相性良さそうなマノン歌いって誰だろうな。誰が良いですか? 教えてください。

Tiens, Manon ~ の聞き取りやすさね。これがベルナイム先生のフランス語ですよ。もう字幕要らないもんな、と思って、ここで今更字幕ないなって思いました。まあ、このプログラムなら要らんでしょう。

「こんなにフランス語綺麗ならイタリア語歌えなくても全然いいよ」と思える完成度のフランス語です。フランス語の方が難しいし、希少価値ありますからね。

音楽面でも、前半よりずっと完成度が高いです。下降ポルタメントがよく決まったし、弱音も綺麗だった。やっぱり慣れているんだろうな。オケも後半の方がよかった。

変な話なんですが、ベルナイムさんのフランス・オペラって良い意味で癖がないんですよね。他の言語だと、「あー、ベルナイムさんの声だな~」っていうのが最初に来るんですが、癖や特徴があるというのは一長一短で、他言語だと、この特徴が悪い方向に働くことが多いように感じます。

一方で、フランスものになると、「めちゃくちゃフランス語が綺麗ということそのものが特徴」みたいな感じなので、ノイズなくもっと素直に聴けるというか。

『RJ』の序曲は、ここでようやく適性スピードになった気がします。これまでずっと速かったので。オケは『RJ』が一番よかったように思う。

ロミオのアリアは、前述の MET やら CD やらで何回も聴かせて貰ってますが、生音だとまた良いですね~。MET の時は高音ブレちゃっていましたが、今日はバッチリ決まりました。

Elle parle! ~ の下りで結構加速します。二回目の Ah! lève-toi, soleil! は入りがオケと同時なので、マエストロがめっちゃベルナイムさん凝視して合わせるの大変そうでした。それでもやっぱり結構ズレたし。レンスキーのアリアよりは良かったけども……。

最後は viens, まで柔らかいですが、 parais! で張ります。

『ウェルテル』です。わたしはウェルテルのアリアは完全にオシアンより「子供が予定よりも早く旅から帰ってきたら~」派なのですが(このアリアの題の定訳ってなんだ?)、ベルナイム先生の歌唱でオシアンの良さを知りました。今まで良いウェルテルに出会えていなかっただけかもしれない。でも「子供が~以下略」好きなんですよね。ベルナイムさんにはオシアンの方が合っていると思うけどね。

A little snippet from Wether’s aria, “Lorsque l'enfant revient d'un voyage,” from Massenet’s “Werther”.

— Benjamin Bernheim (@ben_bernheim) 2024年1月27日

I will be singing this tonight at @operzuerich ! pic.twitter.com/9Z5BzDy52w

↑ でも貼っておく。はやくこっちも録音してよ~。というかこれ、どこで歌ってんの? どういう演出?

全幕で歌っているの聴いたことないくせに、という話ではあるのですが、前述の「3大ハマり役」の中でも、個人的にベルナイムさんに一番合うのはウェルテルかな、という気がしています。というかオシアンが合いすぎてる。だからこそ全幕聴きたいんだけど。

et que misère! Hélas! の辺りはいつもより素直にシンプルに歌っていた気がする。最後の printemps の弱音、これ以上上手く歌う人いません。結論です。

アンコールは太っ腹に3曲。全部シャンソンでした。En français! とヤジを飛ばしていた人がいましたが、GJ。乗ってくれずに英語でしたが。

確かにフランス語が売りならシャンソンも合うよな~と思いました。汎用性(?)高い。ベルナイム先生はもうなんか最早フランス語朗読とかだけでも売れる気がする。

長くなりすぎたので、今回はこんなところで! プログラムほとんど同じなので、書き切れなかったところは日曜日に。

幕間にも同志と邂逅できて幸せでした! 皆様、ありがとうございました~! テンション爆上げで失礼しました!

三島先生のレビューを読んでください。意見が大体一致していて嬉しかったです。

日曜日にも会えるのが楽しみです~! サントリーホールいらっしゃる方はお声がけくださいませ。

それでは、今回は一旦この辺りで!

最後に

通読ありがとうございました。5桁乗りました。1万1000字強。

やっぱり『オネーギン』を観ると字数がかさみますね。致し方ない。日曜日、書くことあるかな? それ以外についてはほとんど書かなかったので、いけるかな??

それにしても、火曜→日曜って、日程空いてますよね。今や売れっ子なベルナイムさんのスケジュール押さえるの大変だろうに。間に何かあるのかな?

まあこちらとしてはレビュー書くのに余裕があって有り難いところではあるのですが……。

次回の記事ですが、またレビューになるかなと思います。気分を盛り上げる為に(?)フランスバレエの映像とか観たので、そのレビューを書きたいなと思いつつ、間に合わなければ日曜日のコンサートレビューが先に来ます。宜しくお願いします。

それでは、今回はここでお開きと致します! また次の記事でもお目に掛かることができましたら幸いです。