こんばんは、茅野です。

もう夏到来か……という暑さですね。日本はいつから熱帯に。

さて、今回は、ガデンコの『皇太子ニコライ・アレクサンドロヴィチ大公』を読むシリーズの第三弾です。

↑ 第一回はこちらから。

今回は、第二章『皇太子の病と死の目撃者の回想録』の後半の14ページを訳出して参ります。

第二章の後半では、主に、殿下の病と死についての詳しい証言を遺している、女官アンナ・フョードロヴナ・チュッチェヴァ、侍従武官ニコライ・パーヴロヴィチ・リトヴィーノフ、文筆家アレクサンドル・ヴァシリエヴィチ・ニキテンコらの記録が紹介されています。

歴史書では、基本的にいずれかのみが引用される為、情報が偏ることが多いですが、しっかりと「病と死」にフォーカスしているからこそ、同じ場所にいてもそれぞれの目を通した時に出て来る差異などに注目することができるのが同書の魅力です。

当ブログの記事の中でも、最も重く、最も暗い内容になるかとは思いますが、お付き合い願えれば幸いです!

第二章『皇太子の病と死の目撃者の回想録』(後編)

マリヤ・アレクサンドロヴナ大公女(現コーブルク=ゴータ公妃)(訳注: 殿下の妹)の教育者であったアンナ・フョードロヴナ・チュッチェヴァは、この不幸な事件を近くで目撃し、ニースから妹に手紙を書いている。

『4月6日。

あなたに手紙を書いて以降、大公には吐き気と頭痛、それに伴う重度の不眠症がずっと続いています。夜になると神経がこれ以上無く刺激されるみたい。

金曜日から土曜日に掛けての夜は特に酷く、皇后は、ハルトマンに内密に「このような夜が繰り返されたら、大公はノイローゼになってしまいますよ」と言われたと、私に教えてくれました(公式には、大公には危険がなく容態も悪くないと散々繰り返されていたけれど)。

このパスハ(復活祭)中の土曜日の夜の絶望を言葉にすることなんてできないわ。喜ばしい祭日にも関わらず、祈祷の間に祈りに集中できなかったことなんて、人生で初めて。

こんな状況にも拘わらず、大公には全く危険がないことになっていました。ストロガノフがそのように伝えろと強いたから。

パスハの夜は静かに過ぎてゆき、日曜日、ハルトマンの顔は安堵に満ちていました。彼は、「このような夜が続けば、私達は病に打ち勝てるだろう」と言いました。

帝位継承者は、日曜日にはほとんど一日中眠っていて、少し目を覚ますと、「深い眠りは何と甘美なのでしょう」と仰いました。皇后は喜んでおられました。

月曜日の朝、彼女は私の元へ来て、「彼はよく眠っていました」と伝えて下さいました。私が皇后の元へ降りて行ったら、彼女は前日よりも更に落ち着いた表情をしておられました。

それなのに、30分後、侍従がやって来て、私に「帝位継承者が重体です」と言うの。

私が書斎に降りて行くと、シーツのように蒼白になったハルトマンが、皇帝に電報を打っていました。

「何があったの」と尋ねると、彼は「脳出血を起こした。もうお終いだ」と言って、肩を抱き竦めました。

「こうなっては、彼に聖餐を受けさせないと」。

「いや、もう既に意識不明なんだ」……。

そこに皇后が入って来られました。ハルトマンは、既に酷いことが起きたと伝えていたようでした。

電報を打つ前に、彼女は「皇帝に何て書こうかしら?」と尋ねられました。

「陛下、―――」、ハルトマンは告げた、「―――脳出血だ、と」。

皇后は叫ばれました。「では、あなたは私を騙したのですね? 全部は伝えなかったのね?」。

「陛下、一気に全てをお伝えすることはできず……」。

彼女は胸を押さえ、それから口を開きました。「今は冷静にならなくてはなりません。皇帝のことだけを考えなければ」。

そして彼女は電報を書き始めました。

私は幼い大公女を迎えに行き、教会で祈祷の依頼をした後、司祭をベルモン荘へ連れて来ました。

ストロガノフは激怒して、私に怒鳴った。「何故あなたは余計なことをするんです? 大公は些細な神経発作を起こしているだけで、すぐに治る。そんなものは全く必要ではないのだ」。

私は、「私達は皆、大公の病状についてこのような手段を取るのは間違っていると思っています。今やもう隠すものなんて何もありません」と伝えました。

一方皇后は、司祭にまずはパスハの月曜日のミサを執り行った後、戻ってくるようにと望まれました。

私達はミサへ行きました。

ハルトマンの言にも拘わらず、大公はすっかり意識が戻っていました。曰く、朝7時に一人でいる時、彼は脳卒中の発作に襲われたのだそう。8時になって医師がやって来ると、恐ろしいほど瞳孔が開き、左腕が麻痺していて、意識を失って倒れている状態の彼を見つけたのだそうです。そこで医師は皇后の元へ走ったというわけ。

暫くして、大公は意識を取り戻し、彼は己の麻痺した腕に少し驚いただけで、痛みも感じず、寝台から起き上がろうとしていました。

それでミサの後、大論争が起きたの。

ストロガノフと N. は、大公を怖がらせることを恐れて、聖餐を受けさせることに反対した。一方、皇后と彼の兄たち、二人のドイツ人、ダルムシュタット公とアレクサンダー王子は、彼に聖餐を受けさせるべきだと強硬に主張しました。

このとき、私達は司祭様にお願いして、聖餐のための祈祷を挙げて貰いました。疲れ果て、悩みながら。

ミサの後、医師達は治療を開始しました。髄液漏を防ごうとして、彼には麝香(漢方などで用いられる。脳卒中を起こした患者に鎮静剤、鎮痙剤、興奮剤として与えることがある)と甘汞(水銀のこと。勿論完全に毒だが、当時は誤った理解の元、医薬として普及していた)が与えられました。

この日は、その後静かに過ぎていきました。

彼はよく眠り、目覚めた時の彼の声は明瞭で、溌剌としていました。時折意識が朦朧とすることはあっても、直ぐに覚醒します。己の聴覚が弱り、左腕が麻痺してしまっていることに気付いた彼は、驚き、面白がって笑っていました。

彼は頻りに起き上がる許可を求め、もう全く苦しくなく、ここ数日で最も気分が良いと言い、どうして寝台に寝かされているのかわからない様子でした』。

『4月12日。

本日深夜1時、帝位継承者が薨御されました。この丸一週間、ほんの僅かな兆候から、希望と絶望の間で絶えず揺れ動いていたから、このことは私をこれ以上なく打ちのめしました。

水曜日の朝、医師は死は免れ得ないと宣告し、それなのに同じ水曜日の夕方には、明白に改善の兆候があったので、彼は救われるだろうと公表していた―――彼らは、それを彼の母に告げる残酷さがありました。

木曜日の夜は恐ろしく不穏に過ぎ去り、朝にはまた新たに重篤な発作が起きてしまいました。彼は木曜日の間ずっと錯乱してしまっていたものの、病床に近付いてきた人のことは認識していて、最後に彼の傍にいることを承諾した母のことは特に理解していました。

金曜日の朝、彼は微睡んでいて、眠りたいから完全に一人にして欲しいと乞い、一日中眠っていました。医師達は再び希望を持ち始めた……。

土曜日、皇帝が、息子のヴラディーミルとアレクセイ(アレクサンドルは木曜日に既に到着していた)、そしてディジョンで出逢った、不幸な若き婚約者を連れて到着しました。

彼女は15歳の子供のような外見で、とても若く繊細でした。愛らしい小顔で、特に、魂に訴えかけるような、美しい大きな漆黒の瞳が目立ちました。

同土曜日、彼の容態は極めて悪く、意識は混濁しており、思考はますます纏まらなくなっていました。金曜日の夜から、彼は一睡もできていませんでした。

彼は父を見やり、彼を認識はしたものの、意識は朧気で、何の反応も示すことができませんでした。辛うじて意識は保っているものの、もう頭は動いていないようでした。

夜になると、彼は落ち着いてきて、皇后は横になる前に、4時に起こすように言いつけました。ハルトマンはこの時間帯に、容態が悪化するのではないかと予想していたから。

彼女が近付いた丁度その時、病人は突然意識を取り戻しました。彼はいつものように彼女のそれぞれの指にキスして、「さよなら、母様。可哀想に、ごめんね」と仰いました。

彼は、その時入室したハルトマンに別れを告げて、そして母の手を取って指示しました。「母のこと、宜しくお願いします」。

皇帝が招かれました。今度は彼は父を見て、彼に身を委ね、父の首に腕を回して長く抱擁していました。そして彼は父の各指にキスしました。

彼の元に弟のアレクサンドルが訪れました。その時彼は父に仰った。「栄光ある男のお出ましだ。―――彼を大切にしてあげて!」。

弟たちを見て、彼はその成長に驚き、驚嘆していました。

そして小さな婚約者が入ってきました。彼は彼女が来ていることをそこで知ったのです。

たちまち彼の顔は喜びで輝きました。彼は彼女を抱き締め、キスで覆い、「可愛い愛しい僕の天使!」と繰り返しました。そして、父に対して仰いました。「ほらね、彼女は素敵だと思わない?」。

聖餐の後、帝位継承者は同席者全員に対して手で合図をして、大きくはっきりとした声で、「さようなら、さようなら、さようなら!」と繰り返しました。

少しずつ彼の意識は混濁し始めました。私には、彼が「ごめんなさい、皆さん、私を許して下さい」と呟き、そして「光栄は父と子と聖神に帰す(ロシア正教の「光栄賛詞」と呼ばれる祈りの言葉の冒頭)」と続けたのが聞こえました。

朝9時、彼はますます口数が減り、言葉も纏まりがなく混乱してきました。二度ほど彼は意識を失ってしまいました。医師たちは未だ彼を救う小さな希望を持っていたので、私は神が私達の元に彼を戻してくれるように粘り強く祈りました。

全ロシアがこんなにも熱烈に祈っているのに、その祈りが届かないというのなら、私達は神の御前で限りなく多くの罪を犯したに違いない。

3時、私達は初めて臨終の祈祷に招かれました。

祈祷は長く続きました。病人は薬の副作用で酷く錯乱してしまっていたのに、医師達は彼に薬を投与することを止めようとしなかった。彼らは、このような状況は夕方まで続くだろうと言いました。

嗚呼、何たる苦しみ! この痛ましく恐ろしい記憶は、もう一生涯拭い去れないと思う。

7時半になると、最期の苦しみが始まりました。瀕死の青年は、既に視力も聴力も殆ど失っていましたが、喉に痙攣を起こしながら、恐ろしく苦しげに呻いていました。

生命力と若さに対する死との闘争は余りに凄惨で、正視に耐えなかった……。私達は皆その場にいました。

枕元には皇后がいて、彼の足元には皇帝が、病床の両脇にはアレクサンドル大公と若き婚約者がいて、それぞれ死にゆく彼の手を握っていました。

医師たちは何度か気の毒な少女を連れ去ろうとしたものの、しかし彼女は驚くほど冷静に、毅然として断言しました。「いいえ、何があっても私を立ち去らせることなんてできません。彼は私がここにいることをわかってくれているし、私に微笑んでくれるし、私を撫でてくれるもの」。

そして彼女は、夜7時半から1時までの間、瀕死の青年が痙攣する度に口から漏れ出てしまう、黒く染まった泡を拭いてあげていました。その後、彼女は彼の手にキスして、静かに、そして哀しそうに、その若く美しい頭を、死にゆく彼の上に委ねていました……。四回目の臨終の祈祷が読まれようとしていた時のことです。

皇后については、何もお話することはできません。彼女の状態を伝えるなんて、できようはずもありません。この息子は、彼女の喜びであり、誇りであり、彼女の全てだったのだから!

臨終の苦しみは6時間も続きました。始終、彼は酷く痛ましく呻いていました。私達は、神が彼を解放してくれるように祈っていた……。

最後に、呻きは喘ぎに変わり、死前喘鳴(死の直前によく起こる症状で、呼吸時に独特の苦しげな音がする)が始まって、それは一時間以上も続きました。

彼が亡くなった時、皇后も、皇帝も、婚約者も、全ての弟たちも、叫びながら遺体に縋り付いていました……』。

А. Ф. チュッチェヴァは、1865年4月16日に、К. П. ポベドノスツェフに宛てて書いている。

『私達がどれほど祈ったことでしょう、コンスタンティン・ペトローヴィチ!

毎日、私達は彼の死に挑み続けました。最期の瞬間でさえ、彼を奪わないで下さいと、私はずっと神に喚いていました。私は彼に死んで欲しくなどなかったし、私達は彼をこんなにも必要としていたし、彼はこんなにも母に愛されていて、こんなにも若い花嫁に愛されているのに、どうして奪われて良いはずがありますか。

彼の遺体を解剖した医師は、彼がどれほど苦しんだかを考えると恐ろしいと言っていました。「本当はやろうと思えば起き上がれるのに、怠けている、騙している」と、皆に非難されていた彼は、実際には既に椎骨が三本も壊死していたのです。彼は黙して、一度も不平を漏らすことなく、その中傷に耐えていました。

彼は無理して起き上がり、正装して、彼の従者である紳士達に向き合っていたのです。誰一人として彼を憐れみませんでした。

発作が起きた後の、特に木曜日から金曜日にかけては、彼は一人取り残され、彼が誰か人を呼ぶことは禁じられていました。瀕死の重病人が孤独であることを強要され、無闇に刺激させないようになどと宣って、母が見舞いに来ることさえ許さないだなんて、そんな酷い話、聞いたことがありますか?……。

神だけが彼の死の時を慰めました。神は彼に、再び父に、弟に、恋人に会う喜びを与え、聖餐を受けるという偉大な祝福を授け、瀕死の彼の顔を輝かせたのです。

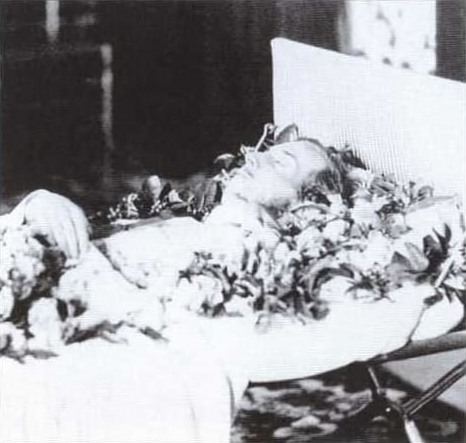

亡くなった時の彼の死に顔は、我々のよく知るニコライ・アレクサンドロヴィチの冷静な思案顔ではなく、喜びに満ちていて、まるで無邪気に眠る子供のようです。彼は15歳にも満たない少年のように見えます。

彼が亡くなってから最初の晩に撮った帝位継承者の写真を送付します。彼を覆う枕花はオレンジの花です』。

4月12日朝10時、最初の葬儀が執り行われた。皇太子は未だ行軍用の簡易寝台の上に横たわっていた。

最初の葬儀について描写することは難しい。司祭と輔祭は泣き出し、礼拝を始めることができなかった―――その場にいた誰もが泣きに泣いた。

アルセーニェフ将軍は書いている。『輔祭(司祭は地元のプリレジャーエフで、輔祭と6人の聖歌隊は、皇后に常に付き添って国外で生活していた宮廷の聖職者だった)は、皇太子のことを彼が生まれた時から知っていたので、「亡くなった神の僕の魂の安息の為に祈りましょう……」と口にするや否や泣き崩れた。声は途切れ、暫くの間続かなかった』。

4月14日水曜日、夜7時、祈祷の後、帝位継承者の遺体はロシア正教会に移された。皇帝と大公たち、高官たちが手ずから棺を運び出し、階段を降りて、カレスニーツァ(儀式用の壮麗な馬車)に置いた。皇帝はそのまま徒歩で追随した。

皇后がマリヤ・アレクサンドロヴナ大公女(殿下の妹)、マリヤ・ニコラエヴナ大公女(皇帝の妹)ら宮廷の婦人たちを伴い、カレータ(四輪の箱馬車)で随行した。

豪奢な祭服を纏った聖歌隊と司祭は、葬列の先頭に立ち、低い声で祈りを挙げながら、ゆっくりと歩を進めた。ロシアの軍楽隊は葬送行進曲を奏でた(この行進曲は Г. コスタにより編曲され、長い間ニースの至る所で演奏されていた)。

この暗い夜に蝋燭と松明に照らされて進んだ葬列は、深く、言いようのない悲しみを生んだ。(当時のフランスのパンフレットより)。

4月16日、終始荘厳に行われた礼拝の後、遺体はアレクサンドル・ネフスキー号が係留していたヴィルフランシュ市に移された。

ニースから、リトヴィーノフは手紙に書いている。

『本日16日は、ヴィッラフランカに停泊しているフリゲート艦アレクサンドル・ネフスキー号に遺体を移す日です。一時間後、葬儀へ行きます。

私には自由な時間がほとんどありません。大公達はみな御両親の所にいるので、ご一緒する時間も少ないのですが、一日二回の礼拝と、棺の番をしなければなりません。

私は今、故人の侍従武官として、そして帯刀左官として、棺の番をしているのです。既に四度ほど正装し、一度は夜番も勤めました。

言うまでもなく、私はこのことを大変嬉しく思っています。第一に、帝位継承者に最後の賛辞を捧げることができるのは有り難いことですし、第二に、彼は私が心の底から愛し、私の好意を一身に享受していた人物だからです。

彼が私達に遺した遺産は数多く、私達の中に永久に保たれることでしょう。

フランス人、特にナポレオン(3世)は、驚くほど礼儀正しく、親切です。儀仗兵の維持の為、ニースに3つもの大隊が派遣されました。フランス中でも最上の狙撃部隊が、常に帝位継承者の傍に居ます。

彼らは帝位継承者にこのような奉仕ができることに謝意を表し、全ての兵士が、ヴィッラフランカまで随行する許可を皇帝に求めました。もし許可されないのであれば、武器を捨て、民間人として、大挙して棺に付き従う覚悟だと宣言さえしました。

皇帝は、当初は気を遣ってなかなか同意しようとはしなかったものの、当然、彼らは最終的に許可を得ました……。

私はたった今、この悲しい出来事から疲れ果てて帰ってきたところです。

短い礼拝の後、3時過ぎに、私達は教会からゆっくりと歩き始め、行列はニースから7ヴェルスタ(約7.5km)ほどのヴィッラフランカの岸辺に到着しました』。

ヴャーゼムスキー公爵は以下のように書いている。

『葬送の壮麗な馬車が、教会から街を横切り、海沿いのヴィッラフランカまで進んだ。

ロシアの僧侶たちが復活祭の輝かしい祭服を纏い、葬儀の祈りを堂々と謳いあげ、騎馬の皇帝とその家族、ヨーロッパの各地から集った沢山のロシア人と諸外国の宮廷の代表団が葬列に続いた。全ニースの住民は、この葬列に随行したり、通りや広場で人間の壁を形成したり、家の屋根や木、岩に登って見つめ、或いは脇から葬列を眺めた。全ては言葉にならないほどもの悲しく、一方で非常に画になる荘重な光景だった。

それに加えて、豊かな自然がこの陰鬱な光景の額縁として彩りを添えていた』。

『棺は汽船により持ち上げられ、係留していたフリゲート艦アレクサンドル・ネフスキー号に運ばれた。数分間、空中を花籠に乗って漂っているかのようだったが、棺は降ろされ、視界から隠れてしまった。

その後、帆が上がられ、もの悲しげな敬礼が響いた』。

フリゲート艦アレクサンドル・ネフスキー号では、棺は汽船内の教会の特別な場所に安置された。

皇帝と皇后は、別れ際に故人の亡骸を長いこと抱き締め、彼に感謝した。その時のことは二度と忘れられないだろう。

『私もまた、彼に別れを告げなければならなかった』。А. Ф. チュッチェヴァは書いている。

『彼の棺の中から、オレンジの花の小枝を取り出した。

彼の元には、イヴィロンの生神女、モスクワの全ての聖人、聖セルギイの聖像が納められていた。それらは棺に納められたままになるだろう。

彼の指には指輪が嵌まっていた。それは彼の花嫁が、月曜日の夜に別れを告げる時、遺体に嵌めたものだった』。

次の朝8時、この悲しき船団は錨を上げた。半旗を掲げて、帆を張り、ニースを離れロシアへと向かった。

5月21日のリトヴィーノフの日記にはこのようにある。

『汽船ストレリナ号に搭乗し、忌まわしい天候の中、クロンシュタットへ向かった。戦艦の隊列に続いた。大投錨地には、スクリュー船も停泊していた。

帝位継承者の亡骸を載せた部隊はまだ遠くにいたので、ストレリナは投錨地を越えて出迎えに行った。

私達は小投錨地に止まったアレクサンドル・ネフスキー号に乗り換えた。同時に、船団が故人に捧げていた敬礼も中断された。

追善が行われた後、ストレリナに移り、ペテルブルク、ツァールスコエ・セローへと、元来た道を引き返した』。

『5月25日。朝8時半、亡くなったニコライ・アレクサンドロヴィチの遺体を迎える為に汽船に乗ってクロンシュタットへ赴いた。

アングリースカヤ・ナーベレジュナヤ(ペテルブルクの通りの名前。ネヴァ川沿い)から、ペトロパヴロフスク要塞まで、悲しい行列が続いた』。

『5月28日、11時45分。

皇帝は、大公達に埋葬に立ち会うように命じた。埋葬は1時に完了し、皇帝は大公達を連れて冬宮に戻られた。

アレクサンドル・アレクサンドロヴィチは激しく泣きじゃくったので、その後一日中頭痛に悩まされていた』。

А. В. ニキテンコの日記は、ニースからの帝位継承者の病と逝去に関する報が、祖国でどのように受け取られたのかについて示している。

『1865年4月7日。夜、帝位継承者に関する恐ろしい悲報を受け取った。彼は死に瀕しているという。

皇帝は彼の元へ向かう準備を始めた。

民衆は、彼の父である「解放者皇帝(アレクサンドル2世の二つ名。農奴解放令を発布したことから)」の大きな悲しみに、深く胸を痛めている』。

『12日。月曜日。帝位継承者ニコライ・アレクサンドロヴィチの悲嘆すべき訃報を私は聞いた。悲しく、大変胸が痛い。世間は、ストロガノフ伯爵に対して激しい憤りを感じている』。

『4月25日。日曜日。朝早くからスタシュレーヴィチの所に居た。彼は三年間、亡くなった帝位継承者に歴史を教えていた。

「帝位継承者は……」、彼は言った。「非常に勤勉で、概して素晴らしい方でした」。

スタシュレーヴィチは、深い悲嘆と感動なしに彼を思い出すことができなかった。

彼は私に、皇家の青年が書いた歴史のノートを見せてくれた。見るからに、特別熱心に勉学に励んでいたことが伺えた。

ストロガノフ伯爵は帝位継承者に愛されなかっただろう。あのような血も涙もない男を愛すことは難しい……』。

『民衆が皇太子ニコライ・アレクサンドロヴィチの薨御をどのように捉えたかの典型的な一例を紹介したい。

貴族会館で行われたロモノーソフの晩餐会で、スタシュレーヴィチの隣には一人の商人が座っていた。

その時既に、帝位継承者が大病に冒されて危険な状態であることは周知されていたので、乾杯の辞は彼に捧げられた。彼の名誉と、彼の快復を願う熱狂的な叫びが会場に響き渡った。5分以上、叫びは止まなかった。

スタシュレーヴィチは感動して、目から溢れる涙を抑えられなかった。彼の隣の商人は、それを見て尋ねた。

「拝見するに、あなたは帝位継承者を大層愛しておられるようですね?」。

「ええ」、スタシュレーヴィチは答えた。「彼のことをよく知っているものですから。私は彼の教師だったんです」。

「教師?」、商人は繰り返した。「おや、それは良かった。もしあなたが教師ではなく忌々しい従者だったら、細切れになるまで八つ裂きにされていたことだろう」』。

『5月25日。火曜日。悲しく、厳かな一日。

帝位継承者の亡骸が、ペテルブルクから要塞の永眠の地へ護送された。

天候はこの儀礼の性質によく調和していた。空は雨雲で覆われ、今にも雨が降り出しそうだったが、なんとか持ちこたえ、気温も暖かかった。

私は12時に家を出た。ネフスキー大通りは聖イサアク広場に向かう人々でごった返していた。

葬列は、ニコラエフスキー橋(旧名。現ブラゴヴェシェンスキー橋)から、聖イサアク広場の脇を通り、岸辺を進んだ後、トロイツキー橋に向かうことになっていた。

暫くすると、大砲の音が聞こえてきた。大通りには人っ子一人居なくなった。ありとあらゆる、ペテルブルクの全てが広場に集結していた。

私はモルスカヤ(恐らく大モルスカヤ通りのこと)からそこへ向かった。そこで、抜け目ない山師が、50コペイカでベンチに座る権利を売りつけてきた。私は苦労してそれによじ登ると、非常に壮麗な葬列を観ることができた。悲しくも荘厳な光景だった。

軍隊が広場の両脇を囲んでいた。勲章を載せたクッションを持った様々な官位の宮廷人に始まり、黒い祭服を纏った僧侶達の無限に続く列、軍隊の列、そしてロシアを嘆かせた青年のカレスニーツァが続いた。その後ろに騎馬の皇帝がいた。

民衆は沈黙を貫き、カレスニーツァが現れると帽子を脱いで十字を切った。少しの騒ぎも、押し合いも、そしてトラブルもなかった。教会の鐘の音と、要塞の大砲の音以外は、厳粛な沈黙に満ちていた。

全ての百貨店、商店、酒場は閉まっていた。ペテルブルクの全てが悲嘆と喪心に暮れ、それを反映するかのように、暗黒の空が暗幕のように垂れ込めていた』。

『5月26日。水曜日。2時、帝位継承者の遺骸を拝しに、私はペテロパヴロフスク大聖堂に赴いた。

要塞の門で、葬儀からの馬車が戻ってくるまで30分強待たされた。再び、ペテルブルクの全てが集まっているようだった。

突然、彼ら全てが要塞へ入ろうと雪崩れ込み、教会の入り口をこれ以上ないほど狭めた。私は、少なくとも、すぐには入れないだろうと考えた。教会は一度にごく少数の人しか入れず、扉は閉じられてしまうのだった。

多くの人が不平を漏らしたが、私にはその判断が必要且つ賢明であるように思えた。そうでなければ、教会の中は人で溢れかえり、恐ろしい混乱が起きていたかもしれない。

少しずつ、出口から人が出てきた。警官は公平に人々を扱った。彼は手際よく、そして礼儀正しく対応してくれた。

丁度、余りの混雑に絶望し、断念して家に帰ろうとするチヴィリョフに出逢った。私も迷ったが、しかしできるだけ長く待つことにした。

そしてとうとう、私の番が回ってきた。広く暗い教会には、数人しか入れなかった。参拝者は、一人ずつ順に棺に近付き、拝み、別の扉から出ていった。

棺台の両脇には、当直の侍従や将軍が立っていた。棺の前には、金色のクッションの上に、故人の勲章、アタマンの儀鉞(王笏に値する)や、コサックの権標(同上)が並べられていた。

教会の中は、死の陰鬱な荘厳さに支配されていた。その沈黙を破るのは、単調で哀しげな福音書の朗読だけだった。

深い悲嘆を抱きながら、私は棺台への階段を上り、遺骸の冷え切った手に口付けた。世界でも有数の帝国の王笏を握るはずだったこの手は、今や腐り落ちる運命にあった。薄いヴェール越しに、生気の失せた蒼白な顔が透けて見えた。遺体の周りには、一面に花が撒き散らされていた。

思いがけず、目に涙が迫り上がってくるのを感じ、私は深い悲しみと共にその場を去った。

私達が一大事だと称すこの生と死の一幕は、勿論、絶え間ない時間の流れの中では些細なものかもしれない。しかし、人間的な感情を喚び起こす場所がもしも存在するのなら、間違いなく、最も思慮深き皇帝や、善良な人々に絶望をもたらした、この場所を指すだろう』。

『5月28日。金曜日。1時半。

今、帝位継承者の埋葬を知らせる哀しい鐘の音が鳴り響いている。私はヴラディーミル教会の向かいに住んでいるので、その哀しくも荘厳な旋律がはっきりと聞こえる。

彼の父は、何百万人もの人々の解放者だった。

ロシアは泣かなければならない、もし国民感情を持っているのなら、もしそれが国家であるならば。無作為な集合体ではなく、現時点での全ての異質な要素を拒否するならば、ロシアは泣かなければならない』。

訳者雑記

お疲れ様で御座いました! 長かったし、重かった……。お付き合いに感謝致します。

殿下個人について纏めた書籍は数少なく、基本はアレクサンドル2世(父)や3世(弟)の伝記などから殿下の章を読むことになりますが、誠に残念なことに、そこでは主に彼の死についてしか描写されません。

殿下の死については、リトヴィーノフの日記かチュッチェヴァの手紙が参照されることが非常に多く(というかほぼそれしかない)、一度しっかり向き合ってみたいと思っていたので、今回の連載で双方を書くことができて非常に良かったです。しかし、次はもうちょっと笑える題材を選ぼうと思います。流石に。

前半のチュッチェヴァの妹宛の手紙は、親称(タメ口)で書かれており、女性の書き言葉の親称を書くのは初めてで、「今時 "~だわ" みたいな口調も時代遅れなのかなあ」などと悶々と考えているうちに、口調が迷走しました……。最上級敬語ばかりを扱ってきましたし……。

日本語だと書き言葉ってやっぱり堅くなる傾向がありますし、難しいですね……。この点に関しては完全に日本語の問題ですが、もうちょっと考えてみます。

リトヴィーノフの日記には、ストレリナ号でクロンシュタットへ向かう話が出てきますが、実はそこには某不法侵入者が……。

↑ 不法侵入をした挙げ句、注意されたら逆ギレする怖い同担の図。

シリアスな場面なのに、そう思うと笑いが出ますね。ほんとに何してるんだろうこの人……。

ニキテンコの日記に登場する商人からは、いきなり治安が悪い発言が飛び出していますがおそロシア、驚きの直訳です。

↑ 証拠。

某画家といい、殿下の周りは過激派が多い……。

さて、今回は少しだけ補足的な説明を入れておこうと思います。

医学考証

重い話を続けますが、瀕死の殿下について少々解説を入れます。

邦訳されている歴史書などを読むと、最後に殿下は「薬を嘔吐した」と書かれていることが多いのですが、より細かく描写される一次資料であるチュッチェヴァの手紙を読むと、「黒い泡が口から漏れる」なんて殊更に恐ろしいことが書いてあります。

この点に関しては、前後の描写から、以下のようなことが起こっていると推測することができます。

殿下が与えられたという「甘汞(かんこう)」は、水銀のことですが、本文中に軽く訳注を入れている通り、単なる毒です。英語・ロシア語では「カロメル」と呼ばれます。

「カロメル」は、ギリシア語の kalos (良い)+ melas (黒)が語源になっています。これはアンモニアと反応して黒くなる性質を持つためであり、従って便が黒くなるという特徴があります。薬そのものは黄色い液体や、白い粉末であることが主です。従って、甘汞が由来であるとは考えられません。

最後に与えられている「麝香(ムスク)」は、香水でお馴染みですが、漢方などでは内服薬として現在でも用いられています。殿下は粉末状のものを飲まされていたようですが、これがどうやら黒茶色のようです。

↑ 実際に中国の漢方薬通販サイトで市販されているものの画像。

また、喉の痙攣や、死前喘鳴の描写がありますが、特に後者は、既に唾液すら飲み込む力が無い(=死前)時に起こるもので、当然薬など飲み込める状況であるはずがありません。従って、飲み込めず喉元で止まった水と薬が痙攣で泡立ち、口から溢れる……という事態が発生したのだと推測できます。余りに恐ろしいがすぎる。

一応過去に、殿下と間違った医療について一筆認めたことがあるので、文字通り「痛ましい」描写に耐性がある方はどうぞ。

こういうことを考え出すと、民衆が侍従や医師にブチ切れるのも納得してしまいます。細切れになるまで八つ裂きにしてやるぞ。

送付された写真

本文中にもあるように、チュッチェヴァは殿下の教師ポベドノスツェフに遺体の写真を送っています。今わたくしが確認している限りだと、現存している遺体のお写真はこれだけだと思います。

「いや、なんちゅうもんを送ってるんだ……」と思いますが、当時は「メメント・モリ(死を忘れるな)」の考え方のもと、遺体のお写真を撮ることは一般的であった、という文化的側面を追記しておきます。

して、その性質上少々センシティヴですが、チュッチェヴァがポベドノスツェフに送った写真をご覧に入れたいと思います。

↑ 壮絶な闘病をして苦しみ抜いて絶命したとは思えないほどの美しさ。21歳7ヶ月だなんて若すぎる……。『白雪姫』のようなハッピーエンドにしてくれ……。

これは豆知識ですが、父や弟が亡くなった時もこのアングルから写真を撮っているので、ロマノフ家直系の遺体のお写真は並べると綺麗に揃ったりします。

祖父(ニコライ1世)は写真嫌いで、甥(同2世)は惨殺されているので、揃うのは三人だけですが……。殿下だけ圧倒的に若いので、少々意気消沈します。

それにしても、冷凍技術もない時代に、没後1ヶ月以上も防腐処理が完璧に保たれているのめちゃくちゃ凄くないですか? 1ヶ月後に遺体を目視できるどころか、キスできるって相当ですよ、即ち腐臭もないということなので。不朽体というやつか……。

ちなみに、丁度40年前に亡くなった殿下の大伯父、アレクサンドル1世はペテルブルクから遠く離れたタガンログで亡くなり、帝都に遺体を輸送するのに2ヶ月も掛かったため、腐敗して大変だった……、と言われています。

防腐処理の時代考証にも取り組みたいと思っているので、参考になる資料などご存じでしたら是非とも教えて下さい。

花を巡る物語

チュッチェヴァの手紙によると、殿下の枕花はオレンジの花であることがわかります。個人的には以前から存じ上げていたので、以前にオレンジの花に纏わる文化史について一筆認めたことがあるため、良ければ参考にしてください。

↑ 冒頭は殿下の物語。

「オレンジの花」は、オレンジ色の花というわけではなく、「オレンジ(柑橘類)の花」を指しておりまして、愛らしい小ぶりな白い花を付けます。白黒ですし、画質も良いとは言えないのでわかりづらいですが、先程のお写真に写っているのがそうです。

ヴャーゼムスキーの言によれば、当時のニース~ヴィルフランシュの街路樹がオレンジであったことがわかります。オレンジは地中海でよく育ちますし、4~5月が花の見頃なので、丁度満開であったのでしょう。

史料を読み合わせると、本人がそう言明しているわけではないものの、殿下はどうやら花が好きだったように思われます。広大な庭園でよく花を愛でていたり、手ずから摘んでプレゼントしたりなど、殿下と花に纏わるエピソードは複数確認できます。

また、「花が好き」なのか、「オレンジの花が好き」なのかは特定できませんが、納棺に際して「彼の好きな花に囲まれて~」というような側近の記録もあります。

ちなみに、勿論種にもよりますが、オレンジは原則的に耐寒性が極めて低いため、ロシアでは育ちません。殿下が、南国でのみ咲き誇る花に、どのような感情を抱いていたかを窺い知ることは適いません。

ところで、その花はどうやって手に入れたものなのでしょうか。まさか、「世界でも有数の帝国の王笏を握るはずだった青年」に、そこら辺の街路樹から適当に切った花を捧げるとも思えません。

実は、殿下の死に際しては、とあるフランスの大作家が大規模な献花を行っています。

恐らく邦訳は出ていないので、日本では知名度が低いですが、19世紀フランスの大作家の一人で、わたくしも初めてその情報に辿り着いたときには椅子から落ちました……。この件に関しても、更なるリサーチの後、纏めたいと思いますので、宜しくお願い致します。

葬列のルート

恒例(?)の地図チェックです。いつも通り、現代の地図(Google Map)と照らし合わせてみました。

赤字が実際に通ったことが確定している場所で、オレンジはその間を結ぶ未確定の道の推測です。ニコラエフスキー橋から始まり、ペトロパヴロフスク要塞へ向かいます。

↑ ちなみに、見切れていますが、描写を読む限りだと、ニキテンコのお家は右手を流れる川(フォンタンカ川)の更に南東。徒歩圏内ではあります。

聖地巡礼したい……、尚…………。

ちなみに、葬列の写真を発掘してきたので貼っておきます。

↑ 中央の馬車が棺を積んだカレスニーツァ。奥に見えるのがトロイツキー橋でしょうか。

葬儀と埋葬の補足

ニキテンコの日記は資料的価値が高く、文章だけでも脳裏に鮮明に光景が浮かびますが、折角なので視覚的にも情報を補おうと思います。

殿下の葬儀に関しては、ニースでのものはかなり写真や絵画が遺っているのですが、ペテルブルクのものはあまり見られません。

従って、参考までに、殿下の父、アレクサンドル2世の葬儀の際の絵をご覧に入れたいと思います。ロマノフ家の葬儀は伝統的で、皇家の死に関してはほぼ同じ段取り、装飾、場所で行われています。

実際、「薄いヴェール」、「金色のクッションの上に乗った勲章(帝冠)」「両脇に立つ侍従」など、共通点が多いです。

↑ 「薄いヴェール」、流石に薄すぎません?

また、本文中にもあるように、ロマノフ家は代々「ペトロパヴロフスク要塞」という場所に埋葬されています。今でも、要塞の教会内に入って、参拝することが可能です。墓参りしたい。

墓石のデザインも先祖代々共通しており、棺と同サイズの白い大理石に金の十字が入ったものです。

墓石に関しては、前述のように棺サイズなのが祟って結構誤解が多いのですが、我々が目視できるものは、棺ではなく墓石です。

↑ 殿下の墓石。手前は "ЦЕСАРЕВИЧЪ НИКОЛАЙ(皇太子ニコライ)" の文字。

この教会には地下室があって、この墓石の丁度真下に棺が埋められているそうです。

墓石に関しては、下記の記事が参考になります。ロシア語の記事ではありますが、画像が多いので、良かったら開いてチラ見してみてください。

↑ 殿下の弟、「アレクサンドル3世の墓は暴かれた形跡がある」という、かなり衝撃の強い記事です。

最後に

通読お疲れ様でございました! 15000字強です。

朗報です。読み書きしているこちらの身体中が痛くなってくるような暗いお話はもうお終いです。また、以後は文量も今回の半分です。

次回以降は、殿下の歿地に建てられた教会についての章が始まります。肩の力を抜いてお楽しみ下さいませ。

それでは、長くなりましたのでお開きと致します。次回またお目に掛かれれば幸いです!

↑ 次の記事を書きました。こちらからどうぞ!